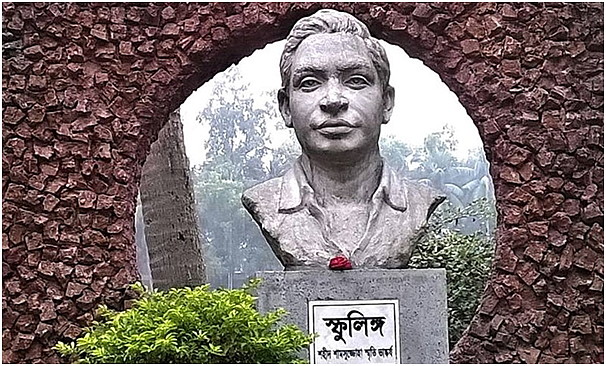

| আমার শিক্ষক শহীদ ড. শামসুজ্জোহা শহিদুল ইসলাম  ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। নতুন রাষ্ট্র। পাকিস্তান নামে কোন ভূখণ্ড পৃথিবীর মানচিত্রে আগে কখনও ছিল না। এক হাজার মাইল দূরবর্তী দু'খণ্ড জমিকে 'পাকিস্তান' নামের একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবের বরখেলাপ করেন এবং সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করেন। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় মুষ্টিমেয় ক'টি সামন্তবাদী পরিবার ও সেনা বাহিনীর হাতে। ধীরে ধীরে সামন্তবাদী শক্তি দুর্বল হতে থাকে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন সহযোগিতায় সেনাবাহিনী শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। নতুন রাষ্ট্র। পাকিস্তান নামে কোন ভূখণ্ড পৃথিবীর মানচিত্রে আগে কখনও ছিল না। এক হাজার মাইল দূরবর্তী দু'খণ্ড জমিকে 'পাকিস্তান' নামের একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবের বরখেলাপ করেন এবং সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করেন। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় মুষ্টিমেয় ক'টি সামন্তবাদী পরিবার ও সেনা বাহিনীর হাতে। ধীরে ধীরে সামন্তবাদী শক্তি দুর্বল হতে থাকে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন সহযোগিতায় সেনাবাহিনী শক্তিশালী হতে থাকে।পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ পূর্ব বাংলাকে (১৯৫৫ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তান) তাদের শোষণের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়। সে উদ্দেশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা'র পরিবর্তে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষনা দেয়। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। রফিক, বরকত, সালাম, শফিক সহ অনেকের জীবনের বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির প্রথম বিজয় অর্জিত হয়। তারপর ১৯৫৪ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের কবর রচনা করে যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। কিন্ত সে বিজয় বেশিদিন স্হায়ী হতে পারে নি। পূর্ব পাকিস্তানের আদমজী জুটমিলে বাঙালি বিহারী দাঙ্গা বাধিয়ে জরুরি আইন ঘোষনা ক'রে সে বিজয় ছিনিয়ে নেয় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ। শুরু হয় একের পর এক ষড়যন্ত্র। শেষে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের লৌহ মানব নামে খ্যাত ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আইয়ুব খাঁন ক্ষমতা দখল করেন এবং সারা দেশে সামরিক আইন বলবৎ করেন। সকল রাজনীতিবিদদের জেলের মধ্যে ঢোকান। এক থমথমে ভাব সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সেটাই ছিল আইয়ুব বিরোধী প্রথম আন্দোলন। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করলে আইয়ুব বিরোধী দ্বিতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে। তৃতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে মৌলিক গণতন্ত্র নামক এক অদ্ভুত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সেই মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি একটি অনুগত জাতীয় পরিষদ গড়ে তোলেন। ১৯৬২ সালের ৪ জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। ফলে পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালু হয়। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় বিরোধীদলগুলির এক কনভেনশন। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা দাবি পেশ করলে কন্ঠভোটে তা বাতিল হয়ে যায়। উক্ত কনভেনশনে উপস্থিত ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য ছিলেন মাত্র ২১ জন। অত:পর আইয়ুব বিরোধী বিভিন্ন জোট গঠিত হতে থাকে। যেমন Pakistan Democratic Party(PDP), Democratic Action Committee(DAC) ইত্যাদি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে সেসব জোটের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগের শক্তি দুর্বল করা। ১৯৬৯ সালে ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এবং তারা ১১-দফার আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে আওয়ামীলীগের ৬-দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফার ভিত্তিতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। সে আন্দোলনে সারাদেশে সরকারি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনগণের সংঘর্ষে প্রতিদিন মানুষ নিহত হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি আসাদুজ্জামান; ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ড. শামসুজ্জোহা নিহত হন। পরিস্থিতি আইয়ুব খাঁনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সারাদেশে জারিকৃত কার্ফু ভেঙ্গে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। মুখ রক্ষার্থে আইয়ুব খাঁন ভেঙ্গে পড়া কার্ফু প্রত্যাহার করেন। ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খাঁন ঘোষনা করেন যে সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি সকল বিরোধীদলের সঙ্গে এক গোল টেবিলে মিলিত হবেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেলখানায়। সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারেন যে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া কোন সমস্যাই সমাধান হবে না। আইয়ুব খাঁনও সেটা বুঝতে সক্ষম হন এবং ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেন। গোল টেবিলের নতুন দিন ধার্য করেন ২৬ ফেব্রুয়ারি। ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ লক্ষ মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্বর্ধনা দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খাঁন ঘোষনা দেন যে তিনি আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ২৬ ফেব্রুয়ারির গোল টেবিল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সকল বিরোধী দল শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ ও ১১-দফা ভিত্তিক প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। আইয়ুব খাঁন আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁনের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যান। ইয়াহিয়া খাঁন রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিক নির্বাচনের ঘোষনা দেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রথা বাতিল করেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিজয়ের প্রথম ধাপে উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং আন্দোলন জোরদার করে। সারা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনগণের সংঘর্ষে প্রতিদিন মানুষের মৃত্যু ঘটতে থাকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে থাকে না। মিটিং মিছিল নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়। বাইরে পুলিশ সেনাবাহিনী ঘাঁটি গাড়ে। ভেতরে ছাত্রছাত্রীদের সরকার বিরোধী কার্যক্রম চলতে থাকে। তখন প্রক্টর ছিলেন ড. শামসুজ্জোহা এবং সহকারি প্রক্টর ছিলেন ইতিহাসের ড. কসিমুদ্দিন মোল্লা ও বাংলার আব্দুল খালেক। তাঁদের কাজ শতগুণ বেড়ে যায়। ড. জোহা আমার শিক্ষক। তাঁর কাছে ভৌত রসায়ন পড়েছি দু'বছর। তিনি ছিলেন ছাত্র বান্ধব একজন শিক্ষক। সদালাপি, সব সময় মুখে হাসি লেগেই থাকত। ছাত্রছাত্রীদের সব রকম কর্মকাণ্ডে জোহা স্যার অংশ গ্রহণ করতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। জোহা স্যারকে সবসময়ই পেত ছাত্রছাত্রীরা। তাই তাঁর মত জনপ্রিয় শিক্ষক আমি আজও পেলাম না। তিনি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে নাম ধরে ডাকতেন। আমাদের মত জুনিয়র শিক্ষকদের তিনি কাছে টেনে নিতেন। তাই আমরা সব সময় তাঁর নির্দেশ মেনে চলতাম। ক্যাম্পাসের শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত হতেন না। তাই সবার কাছেই তিনি ছিলেন সমানভাবে ভালবাসার পাত্র। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। তাই সেই উত্তাল দিনগুলোতে আমাদের মত জুনিয়র শিক্ষকরাও সেদিন তাঁর পাশেই ছিলাম। ১৭ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের সাথে পুলিশের রীতিমত সংঘর্ষ চলছিল। ড. জোহা আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন ছাত্রদের সরিয়ে আনতে। কাজটা সহজ ছিল না। ফেব্রুয়ারির শুকনো আবহাওয়া। ক'দিন ধরে লু হাওয়া বইছে। ছাত্র শিক্ষক সবার চোখেমুখে ক্লান্তি ও সেইসঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয়। শেষে জোহা স্যার সবাইকে শহীদুল্লাহ কলা ভবনের আম গাছের নিচ শহীদ মিনারের কাছে নিয়ে আসেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিহতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাতারাতি ঐ শহীদ মিনার গড়ে তোলা হয়েছিলো। সেখানেই দাঁড়িয়ে ড. জোহা তাঁর জীবনের শেষ বক্তব্যটি পেশ করেছিলেন। তাঁর কন্ঠের দৃঢ়তা ও চোখেমুখে যে ভাবাবেগ দেখেছিলাম, তা প্রত্যেকে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় কন্ঠে বলেছিলেন “ছাত্রদের রক্তপাতের আগে আমার রক্তপাত হবে।” সেকথা শুনে ছাত্রছাত্রীরা স্যারের নামে জয়ধ্বনী দিয়ে উঠেছিল। কে জানতো যে পরদিনই তাঁর কথা সত্যে পরিণত হবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ড. জোহার পরিচয় জানার পরও প্রধান গেটের পনের বিশ গজ দূরে রাস্তার অপর পাশে প্রথমে তাঁকে গুলিবিদ্ধ করে এবং পরে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। জোহার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে রাজশাহীর কার্ফু ভেঙ্গে পড়ে। ছাত্র শিক্ষক সবার গন্তব্য স্হান প্রধান গেট। স্যারের মৃত্যুর খবর সত্যি কিনা, সবাই তা জানতে এদিক সেদিক দৌড়দৌড়ি শুরু করে। গেটের উল্টো দিকে একটি ছোট ঘর ছিল। সেখানে এক ভণ্ড পীর আস্তানা গেড়েছিল। সেখানে সন্ধ্যার পর মদ গাঁজার আসর বসতো। তার পশ্চিম পাশে দু'টি খড়ের গাদা গোছানো ছিল। লু হাওয়া বইছে। কে যেন খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়। দাও দাও করে আগুন জ্বলতে থাকে। কাজলা বিনোদপুরসহ চারদিক থেকে মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ছুটে আসছে। কেউ কার্ফুর তোয়াক্কা করছে না। সেনাবাহিনী তাদের গাড়ি করে জোহা স্যারকে নিয়ে শহরে চলে গেছে। হকি-মাঠ মানুষে ভরে গেছে। পাকিস্তান ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শ্লোগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ বাতাস উত্তেজিত করে তোলে। শোনা গেল জোহাকে মিউনিসিপ্যালিটিতে নিয়ে গেছে। খালেক সাহেবের সঙ্গে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাসে করে মিউনিসিপ্যালিটিতে যাই। ঢুকতেই দেখি সামনেই একটি কাঠের টেবিলের ওপর স্যারের নিথর দেহটা পড়ে আছে। কখন তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁকে হাসপাতালে না নিয়ে এখানে কেন আনা হয়েছে এ নিয়ে সেনাবাহিনীর একজন মেজরের সঙ্গে আমাদের বচসা হয়। হাজার হাজার মানুষ সেখানেই এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করেন। মুহুর্মুহু পাকিস্তান বিরোধী শ্লোগানে আকাশ পাতাল কেঁপে উঠে যেন পাকিস্তানের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাসেই স্যারের মৃতদেহ প্রথমে স্যারের পূর্ব পাড়ার বাসার (E-1/D) সামনে আনা হয়। ভাবী ও তিন বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারপর তাঁর দেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানের শাবাশ বাংলাদেশ চত্বরে আনা হলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। ছাত্রছাত্রীদের কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে আসে। তাঁকে একবার দেখার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু হয়। মৃতদেহ ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার আগেই সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হকের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁর কবরের স্হানটি নির্বাচন করা হয়। উপাচার্যের বাড়ির দেয়ালের দিকে কফিনটা রেখে সমগ্র মাঠে হাজার হাজার মানুষ সারি বেঁধে দাঁড়ান। সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম সাহেব জানাজা পরিচালনা করেন। অতঃপর তাঁকে তাঁর শেষ গন্তব্যে শুইয়ে দেয়া হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারিতে বেলা দশটায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আশেপাশের মানুষ একটি মিছিল করে শহরের দিকে যাত্রা করে। সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ সামনে, শিক্ষকদের পিছনে ছাত্রী এবং তারপর ছাত্ররা। আশেপাশের মানুষ মিছিলে যোগ দিতে থাকেন। মিছিলটি এতবড় হয় যে মিছিলের অগ্রভাগ যখন সাহেব বাজারের জিরো পয়েন্ট পৌঁছে, তখন শেষটা তালাইমারি কেবল অতিক্রম করছে। শিক্ষকরা মিছিলের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। যে দায়িত্ব নেয়ার কথা প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহার, সেই দায়িত্বের ভার নিলেন দু'জন সহকারি প্রক্টর ড. কসিমুদ্দিন মোল্লা ও আব্দুল খালেক। সেইসঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্র নেতারা। মিছিলটি রাজশাহী কলেজ পর্যন্ত যায়। মিউনিসিপ্যালিটির মোড়ের কাছে দেখা গেল ফুল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা। ১৮ তারিখে সেখানেই সেনাবাহিনীর গুলিতে নুরুল ইসলাম নামে একজন যুবক নিহত হন। ড. শামসুজ্জোহার শহীদান বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টিকারী মাইল ফলক। আজ সেই ১৮ ফেব্রুয়ারি। আমার স্যার শহীদ ড. শামসুজ্জোহার প্রতি জানাই হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।  শহিদুল ইসলাম প্রাক্তন অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। |