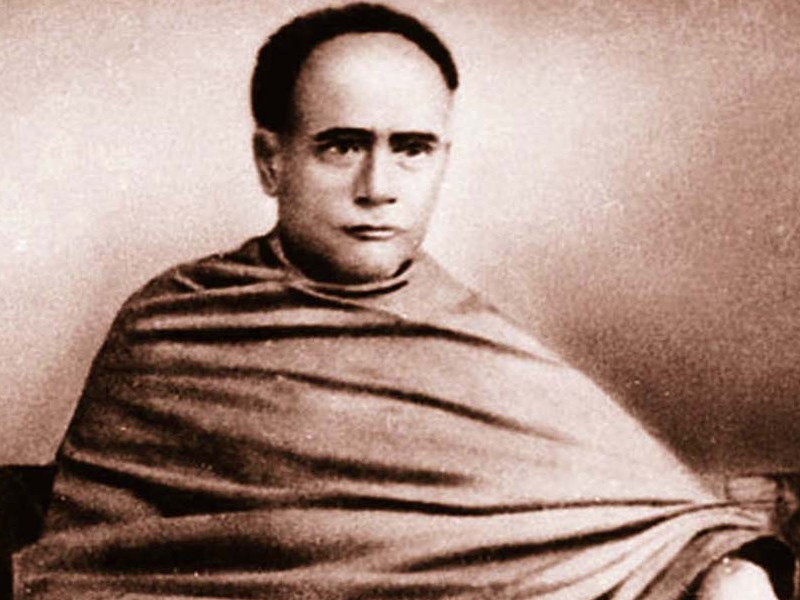

দু-একটি কথা পুরুষোত্তম চক্রবর্তী  সাল ১৮৭৫, তারিখ ৩১ মে। স্থান কলকাতা। গভীর রাত। সাল ১৮৭৫, তারিখ ৩১ মে। স্থান কলকাতা। গভীর রাত।অভিমানে ক্ষতবিক্ষত এক জন আমহার্স্ট স্ট্রিটের ৬৩ নম্বর বাড়িতে দোতলার একটি ঘরে বসে নিজের হাতে লিখছেন তাঁর ইচ্ছাপত্র বা উইল। তাঁকে শুধু তাঁর একমাত্র পুত্র বা পরিবার আহত করেনি, তাঁকে রক্তাক্ত করেছে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, ইংরেজ শাসক, সেই শাসকদের করুণা-লোভী জমিদার শ্রেণির বাবু সম্প্রদায়, এমনকি তাঁর পরম আরাধ্যা জননী। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সেই উইল লিখছেন তিনি। পঁচিশটি অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই উইল। এতে রয়েছে তাঁর নিজের সম্পত্তির তালিকা, পঁয়তাল্লিশ জন নরনারীকে নির্দিষ্ট হারে মাসিক বৃত্তি দেবার নির্দেশ। এর মধ্যে ছাব্বিশ জন তাঁর অনাত্মীয়। এ ছাড়াও ব্যবস্থা আছে দাতব্য চিকিৎসালয় ও মায়ের নামে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য। সব থেকে বিস্ময়কর পঁচিশ নম্বর অনুচ্ছেদ। “আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য, ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাহার সংশ্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। এই হেতু বশতঃ বৃত্তিনির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতুবশতঃ তিনি চতুর্বিংশধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা... এই বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।“ পাঁচ পুত্রকন্যার মধ্যে নারায়ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র। তাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করার পেছনে গভীর বেদনা ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনও হঠকারিতা ছিল না। এই উইল লেখার পর বিদ্যাসাগর ষোলো বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু উইলের একটি শব্দও পরিবর্তন করেননি। বিদ্যাসাগরের সত্তর বছরের জীবনের অবরোহণ-কাল তার শেষ বত্রিশ বছর। আর উপরোক্ত উইলটি এই সময়ের মধ্যবিন্দুতে রচনা। এই অবরোহণ-কালে ভিড় করে এসেছে বন্ধুমৃত্যু, বন্ধুবিচ্ছেদ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ, প্রিয় কন্যাদের বৈধব্য, অর্থাভাব, এমনকি যে পিতামাতার প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল প্রবাদপ্রতিম, সেই পিতামাতার সঙ্গেও গভীর মনান্তর। এর শুরু ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে, যখন বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করলেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে। আটত্রিশ বছরের যুবকের উদ্যম নিয়ে যখন তিনি শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজে সরকারি ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, ঠিক তখনই প্রতিপত্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সিংহাসন থেকে তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে। বোধহয় তাঁর জীবনের নৈরাশ্যের শুরু সে দিন থেকেই। এই উইল লেখার এক বছর আগেই অর্থাৎ ১৮৭৪-এ বিদ্যাসাগর নির্দেশ দিয়েছিলেন— নারায়ণ যেন তাঁর বাড়িতে প্রবেশ না করেন। তারও দু’বছর আগে নারায়ণের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হল বলে তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। অথচ ১৮৭০ সালে নিজের সমস্ত পরিবার-পরিজন, স্ত্রী ও নিজের মায়ের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নারায়ণের বিয়ে দিয়েছেন বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে। বত্রিশ বছরের ওই দীর্ঘ সময়ে দু’টি মাত্র ঘটনা বিদ্যাসাগরকে আনন্দ দিয়েছিল, কলকাতায় “মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন”-এর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ, এবং তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ। নারায়ণচন্দ্র বেশি দূর পড়াশোনা করেননি। তাঁর পড়াশোনা শেষ হয়ে যায় গ্রামের পাঠশালাতেই। ঈশ্বরচন্দ্রের দুই ভাই হরচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র পর পর দু’বছরের ব্যবধানে কলেরা রোগে মারা যান কলকাতায়। হরিশ্চন্দ্র মারা যাওয়ার পরেই ঠাকুরদাস ঘোষণা করে দিলেন, পৌত্র নারায়ণকে তিনি আর কখনও কলকাতায় পাঠাবেন না। এই ব্যবস্থা কার্যকর হল তাঁর পুত্র ঈশানচন্দ্রের বেলাতেও। বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দীনময়ী দেবীও থাকতেন গ্রামের বাড়িতেই। বাবাকে অনেক বুঝিয়েও এই গোঁ ভাঙতে পারলেন না ঈশ্বরচন্দ্র। ষোলো বছর বয়সেও নারায়ণ আটকে থাকলেন গ্রামের পাঠশালায়। স্নেহান্ধ পিতামহের অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে যে ছেলে ঠিকমত মানুষ হচ্ছে না, তা তাঁর চোখ এড়ায়নি। প্রচণ্ড ক্ষোভে এক বার তিনি ঠাকুরদাসকে বলেছিলেন, “আপনি ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন, তথাপি আপনি লোকের নিকট কিরূপে আপনাকে নিরামিষাশী বলিয়া পরিচয় দেন?” এর পর কোনও এক সময়ে নারায়ণকে তিনি এক রকম জোর করেই কলকাতায় নিয়ে এসে সংস্কৃত কলেজের বিদ্যালয় বিভাগে ভর্তি করে দেন, কিন্তু নারায়ণ সেখানে পড়েছিলেন মাত্র কয়েক মাস। কিছু দিন পরেই পালিয়ে গ্রামে ফিরে যান। নারায়ণচন্দ্রের বিয়ের কথা বলবার আগে বলা দরকার তাঁর গ্রামেই অনুষ্ঠিত আর একটি বিধবা-বিবাহের কথা। সাল ১৮৬৯। অবিভক্ত বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই গ্রামের মুচীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে মনমোহিনীর বিয়ে। এই বিয়ের খবর পেয়ে গ্রামে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮৬৫-তে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী-যাত্রা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্রই এখন পরিবারের কর্তা। মুচীরাম ছিলেন গ্রামের হালদারদের ধর্মপুত্র। হালদারেরা একযোগে এসে দেখা করলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে, অনুরোধ করলেন, যাতে এ বিয়ে না হয়। ঈশ্বরচন্দ্র কথা দিলেন, এ বিয়ে হবে না। কেন এই অনুরোধ, আর কেনই বা বিদ্যাসাগর তা মেনে নিলেন, তা জানা যায় না। শুধু বিয়ে হচ্ছে না, এ কথা সবাই জানল। বিদ্যাসাগর মনমোহিনী ও তার মা’কে নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। তখন বর্ষাকাল। সারা রাত ধরে চলছে বৃষ্টি। শেষ রাতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে শাঁখের আওয়াজ। মুচীরাম ও মনমোহিনীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। এর প্রধান উদ্যোক্তা তাঁর নিজের ভ্রাতারাই, বিশেষত দীনবন্ধু ও তাঁর পুত্র নারায়ণ। এতে জননী ভগবতী দেবী ও স্ত্রী দীনময়ীরও সমর্থন ছিল পুরোমাত্রায়। ভোর হল। সবাইকে ডাকলেন বিদ্যাসাগর। তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত। অনেক বার তিনি গ্রামে এসেছেন ও ফিরে গিয়েছেন কলকাতায়। কিন্তু এ বারের ফিরে যাওয়া অন্য রকম। সবাইকে বললেন, “আমি আমার কথা রাখতে পারলাম না। লোকের কাছে অপদস্থ হলাম। গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কখনও এ গ্রামে ফিরবো না।“ কারও কোনও কথাই শুনলেন না। পিছনে পড়ে রইল গ্রাম, আত্মীয়-পরিজন, জননী, স্ত্রী-পুত্র, নিজের হাতে গড়া স্কুল— সব কিছু। সে বছরই গোড়ার দিকে আগুন লেগে পুরনো বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল বলে বিদ্যাসাগর সবার জন্য কয়েকটি বাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সব বাড়িতে আর তাঁর পা পড়বে না। এর পরেও বাইশ বছর বেঁচে ছিলেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু কোনও দিন তিনি আর নিজের গ্রামে ফিরে যাননি। বিদ্যাসাগর একটি প্রেস ও বুক ডিপোজিটরি করেছিলেন, যার নাম সংস্কৃত মুদ্রণযন্ত্র। নিজে প্রচণ্ড ব্যস্ত বিধবা-বিবাহ ও নানা রকম সমাজ সংস্কারের কাজে, বই লিখছেন, রয়েছে মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। কাজেই প্রেস ও ডিপোজিটরির কাজ নিজে দেখার সুযোগ পান কমই। বেতনভোগী কর্মচারীরা সে সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। এ দিকে তিনি ঋণে জর্জরিত বিধবা-বিবাহ দিতে গিয়ে। তখন পর্যন্ত তিনি ষাট জন বিধবার বিয়েতে খরচ করেছেন প্রায় বিরাশি হাজার টাকা। ঋণের আর একটি কারণ হল, ১৮৬৬-’৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে বীরসিংহ ও বর্ধমানে নিজের খরচে খোলা অন্নসত্র। ১৮৬৯ সালে মাত্র আট হাজার টাকায় প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিলেন দু’জনকে। বুক ডিপোজিটরি দান করে দিলেন কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে। তখন তাঁর মন যে অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, তা বোঝাই যায়। যা তিনি ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে দান করলেন দশ হাজার টাকায়, সেই ডিপোজিটরি কিনে নেওয়ার লোক কিন্তু মজুত ছিল। তাঁর বিপুল ঋণের বোঝা এতে আরও খানিকটা লাঘব হতে পারত। এ দিকে শরীরও গিয়েছে ভেঙে। ১৮৬৬ সালের শেষ দিকে এক বিদেশিনী শিক্ষাব্রতী মিস মেরি কার্পেন্টার বিলেত থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। লন্ডনে এই মিস কার্পেন্টারের বাবার কাছে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। মেরি এ দেশের স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে খুবই আগ্রহী। বেথুন স্কুলে পরিচয় হল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে নিয়েই বিভিন্ন স্কুল ঘুরে দেখতে লাগলেন তিনি। ১৮৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার অদূরে গঙ্গার ওপারে উত্তরপাড়ায় মেয়েদের একটি স্কুল দেখে ফিরছেন বিদ্যাসাগর। অন্য গাড়িতে আছেন মেরি, ডিপিআই অ্যাটকিনসন এবং ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ উড্রো সাহেব। হাওড়া শহরের প্রান্তে বালি স্টেশনের কাছে যে গাড়িতে বিদ্যাসাগর ছিলেন সেটা হঠাৎ উল্টে গেল। ছিটকে পড়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগল, অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি। মিস কার্পেন্টার পথের মধ্যে বসে কোলে তুলে নিলেন অচৈতন্য বিদ্যাসাগরের মাথা। কলকাতায় আনা হলে তখনকার স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার জানালেন, লিভারে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে ও অ্যাবসেস দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর ব্যথা কিছু কমলেও কোনও দিনই বিদ্যাসাগর আর পুরোপুরি সুস্থ হননি। ১৮৯১ সালে তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবেও লেখা হয়েছিল লিভারে ক্যানসার। তবে কলম বা কাজ, থেমে থাকেনি কোনটাই। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হল “ভ্রান্তিবিলাস”। মাত্র পনেরো দিনে লেখা, লেখায় সময় দিয়েছেন প্রতি দিন মাত্র পনেরো মিনিট। ১৮৭০ সালে ডা: মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে তৈরি হল “ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স”, সেখানে এক হাজার টাকা দান করলেন বিদ্যাসাগর। (প্রসঙ্গত: এই সেই বিখ্যাত “ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স”, যেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন গবেষণা করে তাঁর “রমন এফেক্ট” এর জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী হয়েছিলেন।) বিদ্যাসাগর নিজের পুত্র নারায়ণের সঙ্গে ষোলো বছরের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিয়ে দিলেন ১১ অগাস্ট ১৮৭০ সালে, নিজের পুরো পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে। স্ত্রী বা মা, কেউই সমর্থন করেননি এই বিয়ে। বিয়ে হল মির্জাপুর স্ট্রিটে কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে। নারায়ণের মা বা ঠাকুমা, কেউই আসেননি। নববধূকে বরণ করলেন তারানাথ তর্কবাচষ্পতির স্ত্রী। অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তখনও তিনি জানতেন না, এই পুত্রকে মাত্র দু’বছরের মধ্যে ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন তিনি। আর এই পুত্র-বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই কার্যত পত্নী-বিচ্ছেদ ঘটেছিল মানুষটির। তাঁর প্রতি পুত্রের অনমনীয় মনোভাব মানতে পারেননি তিনি। দীনময়ী দেবী মারা যান বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর আগে। বিদ্যাসাগর সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে বীরসিংহে পরলোকগতা স্ত্রীর শ্রাদ্ধবাসরে যাননি। ১৮৭০। এই বছরেই মাতা ভগবতী দেবী কাশীবাসী হন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর এক বার দেখা হয়েছিল, যখন বিদ্যাসাগর বাবা ও মা’কে দেখতে আসেন কাশীতে। ১৮৭১ সালে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ভগবতী দেবী। কলকাতায় সেই খবর পেয়ে শোকে শিশুর মতো অধীর হয়ে পড়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। বিধবা-বিবাহ সংগঠিত করতে গিয়ে বারবার প্রতারিত হয়ে পরম সুহৃদ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লিখছেন, “আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা-বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।“ এই পরম সুহৃদ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও (স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা) চলে গেলেন ১৮৭০ সালে। বিহারের জামতাড়া ও মধুপুরের মাঝে ছোট্ট স্টেশন কর্মাটাড়। সেখানে মূলত সাঁওতালদের বাস। একটু শান্তি পাওয়ার জন্য এখানে একটি বাড়ি করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এই সব সরল প্রাণবন্ত মানুষের মাঝে কিছুটা শান্তি পেয়েও ছিলেন। বিদেশ থেকে হোমিয়োপ্যাথির বই আনিয়ে তা পড়ে তাঁদের চিকিৎসা করতেন তিনি। ১৮৭৯-এর ফেব্রুয়ারিতে তাঁর সৃষ্ট “মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন” বিএ পড়ানোর অনুমতি পেয়ে প্রথম শ্রেণির কলেজে উন্নীত হল। এ দেশে সম্পূর্ণ বেসরকারি পরিচালনায় এটিই প্রথম ডিগ্রি কলেজ। এবং এটিকেই বলা যেতে পারে তাঁর জীবনের শেষ বড় সাফল্য, যা ছিল অনেক অন্ধকারের মধ্যে একটু আলোর মতো। শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। তাই কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়ি ছেড়ে তিনি মাঝে মাঝে এসে থাকেন চন্দননগরে, গঙ্গার পাড়ে এক ভাড়া বাড়িতে। ভালবাসেন বাউল আর ফকিরদের গান শুনতে। আজ তিনি বড্ড একা। মনে ভিড় করে আসে শোক-স্মৃতি। বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী প্রভাবতীকে খুব ভালবাসতেন। ১৮৬৫ সালে মাত্র তিন বছর বয়সে সে চলে গেছে। তার কথা মনে পড়ে। তার মৃত্যুতে অধীর হয়ে তিনি লিখেছিলেন, “...বোধহয় যদি এই নৃশংস নরলোকে অধিকদিন থাকিলে, উত্তরকালে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ অপরিহার্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে।“ ১৮৯১ সালের জুন মাসে বাদুড়বাগানের বাড়িতে ফিরলেন পাকাপাকি ভাবে। প্রবল যন্ত্রণায় কাতর, কিন্তু প্রকাশ খুবই কম। ইংরেজ ডাক্তার বার্চ ও ম্যাকনেল ক্যান্সার সন্দেহ করে চিকিৎসার ভার নিতে রাজি হলেন না। দেখতে লাগলেন ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার। সুরেন্দ্রনাথ এলেন দেখা করতে। মুখে হাসি টেনে তিনি বললেন, “সে কী, এর মধ্যেই চুলে পাক ধরল কেন?” ২৯শে জুলাই, ১৮৯১। রাত এগারোটার পর আর নাড়ি পাওয়া যায়নি। রাত দু’টো বেজে আঠেরো মিনিট। চোখ খুলে চাইলেন, চোখে পড়ল পায়ের কাছে বসা পুত্রের মুখ। তার পর চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল সেই উজ্জ্বল দু’টি চোখ।  প্রফেসর পুরুষোত্তম চক্রবর্তী, কলকাতা থেকে |