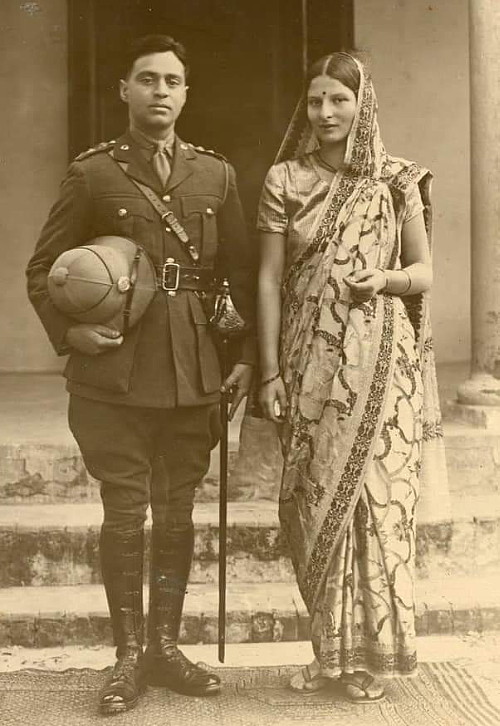

পুরুষোত্তম চক্রবর্তী জেনেভা, সুইজারল্যান্ড, ১৯২৯ সন। আল্পস পর্বতমালার কোলে ছবির মতো একটি শহর, আর সেখানেই এক আবাসিক স্কুলে পড়তো মেয়েটি। নামটা একটু খটোমটো - ইভ ইভোন্নে ম্যাডে ডি মারস। জন্ম ১৯১৩ সনের ২০শে জুলাই। পিতা আন্দ্রে ডি ম্যাডেই ছিলেন হাঙ্গেরিয়ান, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। মাতা ম্যারেথ হ্যান্টজেল্ট ছিলেন রাশিয়ান, যিনি রুশো ইন্সটিটিউটে শিক্ষকতা করতেন। উচ্ছল ইভ প্রকৃতি ভালোবাসতো আর শখ ছিলো ছবি আঁকার। সময় পেলেই ইজেল কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়তো শহরের সীমানা ছাড়িয়ে..... বিক্রম রামজী খানোলকর - ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্রের এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত মারাঠি পরিবারের সন্তান, ঘোড়সওয়ারি তে এবং পোলো খেলায় ছিলেন মহা ওস্তাদ। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বিলেতে গিয়ে ভর্তি হলেন রয়াল মিলিটারি একাডেমীতে তে। খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে বেড়াতে গেলেন সুইজারল্যান্ড আর সেখানেই একদিন দেখা পেলেন নির্জন উপত্যকার কোলে আপনমনে ছবি আঁকছে এক স্বর্ণকেশী সুন্দরী যুবতী। ছুটি শেষে বিক্রম ফিরে গেলো ইংল্যান্ডে, কিন্তু আলোড়ন তুলে গেলো ঐ ষোড়শীর হৃদয়ে। মেয়েটির বাবা শুনেই মহা খাপ্পা, তাঁর আদরের দুলালী কিনা বিয়ে করবে কয়েক হাজার মাইল দুরের এক কালা আদমিকে ! কভি নেহি। মেয়েটি কিন্তু ভুলতে পারলো না তার কিশোরী হৃদয়ের প্রথম প্রেম, আঠারো বছর বয়সেই এই দৃঢ়-মনা যুবতী পারি দিল ভারতের লখনৌ এ। বিয়ে করলো তার স্বপ্নের সেই রাজকুমারকে। মারাঠি হিন্দু রীতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৩২ সনে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে নতুন নাম রাখা হলো সাবিত্রী, সাবিত্রী বাঈ খানোলকর।  পতিদেবতাটি ততদিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। পরে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন। তাঁর বদলির সাথে সাথে সাবিত্রীও পরিভ্রমণ করতে লাগলেন ভারতের নানান শহরে। নতুন করে প্রেমে পড়লেন এদেশের বর্ণাঢ্য প্রাচীন সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক পটভূমি এবং সংস্কৃত ভাষার। পাশ্চাত্য পরিবেশে বড় হওয়া মেয়েটি এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এমনভাবে গ্রহণ করলেন, অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন পরিবারের আদরের 'বহু'! ছেড়ে দিলেন মাছ মাংস খাওয়া। পড়তে লাগলেন সংস্কৃত পুঁথি। খুব কম সময়ের মধ্যেই মারাঠি ও হিন্দিতে কথা বলায় রপ্ত হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে ধ্রুপদী সঙ্গীত ও ভারতীয় শিল্পকলায় হয়ে উঠলেন পারঙ্গম। কেউ মেমসাহেব বললে রেগে যেতেন, বলতেন “আমার আত্মা বিশুদ্ধ ভারতীয়, ভুল করে ইউরোপে জন্মেছি আমি!” ইতিমধ্যে তিনি বেদের স্তোত্র, পুরানের সমস্ত কাহিনী যে কোন সাধারণ ভারতীয়র থেকে বেশি জেনে নিলেন। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প সবকিছুরই অনুরাগী ছিলেন তিনি। ভারত যেন তাঁর নিজের দেশ! পতিদেবতাটি ততদিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। পরে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন। তাঁর বদলির সাথে সাথে সাবিত্রীও পরিভ্রমণ করতে লাগলেন ভারতের নানান শহরে। নতুন করে প্রেমে পড়লেন এদেশের বর্ণাঢ্য প্রাচীন সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক পটভূমি এবং সংস্কৃত ভাষার। পাশ্চাত্য পরিবেশে বড় হওয়া মেয়েটি এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এমনভাবে গ্রহণ করলেন, অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন পরিবারের আদরের 'বহু'! ছেড়ে দিলেন মাছ মাংস খাওয়া। পড়তে লাগলেন সংস্কৃত পুঁথি। খুব কম সময়ের মধ্যেই মারাঠি ও হিন্দিতে কথা বলায় রপ্ত হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে ধ্রুপদী সঙ্গীত ও ভারতীয় শিল্পকলায় হয়ে উঠলেন পারঙ্গম। কেউ মেমসাহেব বললে রেগে যেতেন, বলতেন “আমার আত্মা বিশুদ্ধ ভারতীয়, ভুল করে ইউরোপে জন্মেছি আমি!” ইতিমধ্যে তিনি বেদের স্তোত্র, পুরানের সমস্ত কাহিনী যে কোন সাধারণ ভারতীয়র থেকে বেশি জেনে নিলেন। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প সবকিছুরই অনুরাগী ছিলেন তিনি। ভারত যেন তাঁর নিজের দেশ! ১৯৪৭ সাল, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো, দেশ স্বাধীন হলো। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার পর তখন সব ক্ষেত্রেই ব্রিটিশরাজের প্রভাব মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। তখনই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ শৌর্য পদক “ভিক্টোরিয়া ক্রস” এর অনুকরণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুরূপ একটি মেডেল তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয়। ততদিনে সাবিত্রীর ভারত প্রেমের কথা এক রূপকথার মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কথাটা কানে গেল তৎকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল হীরালাল অটলের। ইতিমধ্যে ভারত পাকিস্তানের প্রথম লড়াই শেষ হয়েছে, শহীদ হয়েছেন অনেক সেনা। সাবিত্রী দেবীর অগাধ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও ভারতীয় সাহিত্য, ঐতিহ্য ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা দেখে একদিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন জেনারেল, তাঁর হাতে সঁপে দিলেন এই পদক ডিজাইন করার দায়িত্ব। নামটা অবশ্য তিনিই ঠিক করেছিলেন - “পরমবীর চক্র”, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ শৌর্য পুরস্কার! যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য ভারতীয় সেনার সর্বোচ্চ সম্মান। এই গুরুদায়িত্ব নিয়ে সাবিত্রী প্রথমেই যেটা ভেবেছিলেন, নকশাটিতে যেন ভারতীয় সংস্কৃতি পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়! পুরাণের দধীচি মুনির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। দৈত্য বৃত্রাসুর কে হত্যা করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র চেয়ে নিয়েছিলেন দধীচি মুনির অস্থি, তাতেই তৈরি হয়েছিল “বজ্রায়ুধ”, যার সাহায্যে ইন্দ্রের হাতে সংহার হয়েছিল অজেয় সেই দৈত্য! সে এক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক মহান ঋষির আত্ম-বলিদানের অমর কাহিনী! পৌরাণিক সেই কাহিনীর স্মরণে সাবিত্রী দেবী পরমবীর চক্র পদকের নকশা তে আনলেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের চারটি প্রতিকৃতি চারপাশে, মাঝে অশোক চক্র। ঢালাই হলো সেটি ব্রোঞ্জের ওপর, শেষে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো বেগুনী রঙের রিবন সহযোগে। জীবন কে বাজী রেখে যারা একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের জন্য এর থেকে ভালো পুরস্কার আর কিই বা হতে পারে? নকশা টি জওহরলাল নেহেরুর অনুমোদন পাবার পরে আরও কয়েকটি শৌর্য পদক, যেমন মহাবীরচক্র, বীরচক্র ও অশোকচক্রের নক্সা তিনিই করেন। পরমবীর চক্র পাবার তালিকায় প্রথম নামটি হলো মেজর সোমনাথ শর্মা। ৩রা নভেম্বর ১৯৪৭ এ পাক হানাদার বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে শহীদ হন ৪নং কুমায়ুন রেজিমেন্টের এই মেজর। মাত্র দেড়শো সেনা নিয়ে রুখে দেন সাতশো দুর্ধর্ষ আফ্রিদি হানাদার। তাঁকে মরণোত্তর সম্মাননা দেওয়া হয় ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০, দেশের প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসে। ঘটনাচক্রে মেজর ছিলেন সাবিত্রী দেবীর মেয়ের দেওর! ওঁর স্বামী বিক্রম রামজী খানোলকর মেজর জেনারেল পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরেই মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর সাবিত্রী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশন কে দান করে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে শুরু করেন। ১৯৯০ সালে নিভে যায় তাঁর জীবন দীপ। জন্মসূত্রে বিদেশি কিন্তু অন্তরে পুরোপুরি ভারতীয় এই মহীয়সী কে ভুলে যাবে না আমাদের দেশ, অন্তত যতদিন ভারতীয় সেনা সীমান্তে জীবনের সবটুকু দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে শত্রুর আগ্রাসন! এদেশের জন্য ওঁর কুরবানীও কি কিছু কম? (Zee 24 ঘণ্টা ও উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত তথ্যের আধারে রচিত)  প্রফেসর পুরুষোত্তম চক্রবর্তী, কলকাতা থেকে |

Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025

Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025