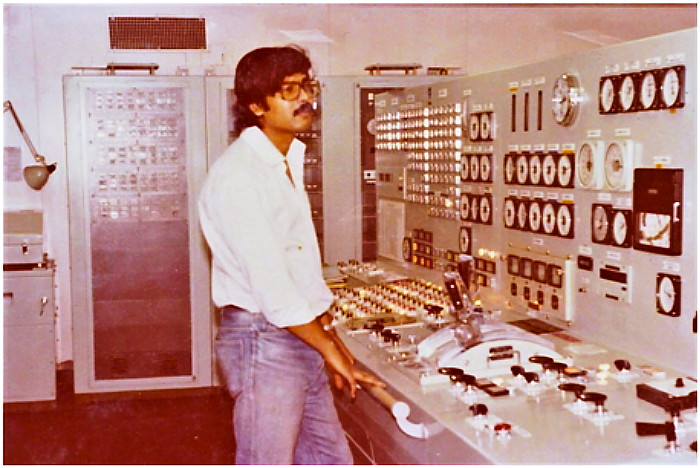

ড. নজরুল ইসলাম  আগের পর্ব আগের পর্ব         পরের পর্ব পরের পর্ব   আমরা তেজগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছলাম দুপুর নাগাদ। বিমানবন্দরে অনেক লোকের ভিড়। আমরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে ছিলাম তখন বিমানবন্দরে এতো ভিড় ছিল না। এই ভিড়ের কারণ, এতদিনে মধ্যপ্রাচ্যে কাজের জন্য অনেকেই যাতায়াত শুরু করেছে। ছ’বছর পর হাসু বাংলাদেশে এসেছে। সবকিছুই ওর অন্যরকম লাগছিল। এই সময়ের মধ্যে ঢাকা অনেক বদলে গেছে। তখন ঢাকা স্বাধীন দেশের রাজধানী হলেও প্রাদেশিক রাজধানীর মতোই ছিল। এখন ঢাকা একটা স্বাধীন দেশের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে আমরা চলে গেলাম লালমাটিয়ায় আমার মেজো খালার বাসায়। আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা আমাদের সাথে দেখা করতে থাকে, যা আমরা এড়াতে পারিনি। এর মাঝেও যতটা পারি বিশ্রাম নিয়ে নিলাম। আমরা তেজগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছলাম দুপুর নাগাদ। বিমানবন্দরে অনেক লোকের ভিড়। আমরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে ছিলাম তখন বিমানবন্দরে এতো ভিড় ছিল না। এই ভিড়ের কারণ, এতদিনে মধ্যপ্রাচ্যে কাজের জন্য অনেকেই যাতায়াত শুরু করেছে। ছ’বছর পর হাসু বাংলাদেশে এসেছে। সবকিছুই ওর অন্যরকম লাগছিল। এই সময়ের মধ্যে ঢাকা অনেক বদলে গেছে। তখন ঢাকা স্বাধীন দেশের রাজধানী হলেও প্রাদেশিক রাজধানীর মতোই ছিল। এখন ঢাকা একটা স্বাধীন দেশের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে আমরা চলে গেলাম লালমাটিয়ায় আমার মেজো খালার বাসায়। আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা আমাদের সাথে দেখা করতে থাকে, যা আমরা এড়াতে পারিনি। এর মাঝেও যতটা পারি বিশ্রাম নিয়ে নিলাম।সপ্তাহ খানেক পর আমরা কুমিল্লা চলে গেলাম। আব্বা তখন কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল (১৯৭২-৮১)। কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ক্যাম্পাস শহর থেকে ৮/১০ কিলোমিটার দূরে কোটবাড়ি এলাকায় অবস্থিত। তখন সেখানে ছিল নিরিবিলি গ্রাম্য পরিবেশ। কাছাকাছি ছিল আরো কয়েকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (সংক্ষিপ্ত ইংরেজি নাম 'বার্ড'), কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং গভ: ল্যাবরেটরি হাই স্কুল। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বাংলাদেশের একটা স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কাছেই রয়েছে বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন হিসাবে সুপরিচিত 'শালবন বৌদ্ধ বিহার'। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরিবারের সাথে আমাদের সময় ভালোই কাটছিলো। আব্বা একটা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। তার সহকর্মী এবং কর্মচারীরা তার বড় ছেলের বিয়ের উপলক্ষে একটা পার্টির প্রত্যাশা করছিলেন। আমি এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলাম না তবে আব্বার সম্মানের কথা ভেবে রাজি হয়েছিলাম। বেশ বড় আয়োজন ছিল। স্থানীয় অতিথি ছাড়াও ঢাকা থেকে অনেকে এসেছিলেন। সপ্তাহ দুয়েক ছুটি কাটানোর পর আমরা ঢাকা ফিরে গেলাম। এখন হাসুকে বিদায় জানাতে হবে। মনে পড়ে হাসুর বুলগেরিয়া ফিরে যাওয়ার আগের দিনটার কথা। আমরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়েছিলাম হাসুর টিকেট কনফার্ম করতে। তারপর, রাস্তা পার হয়ে কিছু স্যুভেনির কেনার জন্য আমরা গেলাম বাংলাদেশ হস্তশিল্প সমবায় ফেডারেশন পরিচালিত ‘কারিকা’ দোকানে। কেনাকাটা শেষে আমরা ঢুকলাম 'সাকুরা' রেস্টুরেন্টে। ছোটবেলা থেকেই এই জাপানিজ রেস্টুরেন্টের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সামনের রাস্তা দিয়ে যখনই যেতাম, ভাবতাম কবে এই অভিজাত রেস্টুরেন্টে ঢোকার সুযোগ হবে। আজ সেই সুযোগ হলো। সাকুরা রেস্টুরেন্টে বসে ষাটের দশকের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে গেলো। ভাবছিলাম তখনকার ঢাকা কতটা শান্ত ও নিরিবিলি ছিল আর এখন একটা কোলাহলপূর্ণ শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। হাসু বুলগেরিয়া ফিরে যাওয়ার কয়েকদিন পর আমি চলে গেলাম সিঙ্গাপুর। উঠলাম আজম ভাইয়ের বাসায়। আজম ভাই সিঙ্গাপুরে ক্যাপ্টেন আলম নামে পরিচিত। ক্যাপ্টেন মানে জাহাজের ক্যাপ্টেন। তিনি সিঙ্গাপুরে বসতি স্থাপনকারী প্রথম বাংলাদেশিদের একজন। আজম ভাই আমার বড় খালার ছেলে। তিনি বিয়ে করেছেন আমার মেজো খালার মেয়ে জলি আপাকে। আম্মারা তিন বোন ছিলেন। আমি হলাম তাদের ছোট বোনের ছেলে। অনেক দিন পর আমরা তিন ভাই-বোন এক সঙ্গে হতে পেরে আনন্দ ধরে রাখতে পারছিলাম না। আজম ভাই আমার থেকে ৬ বছরের বড়। তিনি আমাদের বাড়ি থেকে হাই স্কুল এবং কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন। তাই বয়সের ব্যবধান থাকলেও আমাদের সম্পর্ক ছিল গভীর। জলি আপা আমার থেকে বছর দুয়েকের বড়। ছোটবেলা থেকে আমরা এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছি। আমি বুলগেরিয়া যাওয়ার আগেই আজম ভাই চলে গেলেন চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমিতে (সম্ভবত ১৯৬৪ সালে)। সেখানে পড়াশোনা শেষ করে যোগ দিলেন মার্চেন্ট নেভিতে। ১৯৭২ সালে আমি চলে গেলাম বুলগেরিয়া। তারপর এই আমাদের প্রথম দেখা। আজম ভাই জলি আপার নতুন সংসার। তখন উনাদের প্রথম সন্তানের বয়স ৬ মাস। দুজনেই বাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত। এর মধ্যেও আমরা খুব মজা করেছিলাম। ব্যস্ততার মাঝেও উনারা আমাকে সিঙ্গাপুরের পর্যটন আকর্ষণগুলো ঘুরে দেখিয়ে ছিলেন। তখন (১৯৭৮ সালে) সিঙ্গাপুর এখনকার মতো উন্নত দেশ ছিল না। ইউরোপ থেকে আসার পর সিঙ্গাপুরকে একটা পিছিয়ে পড়া দেশ মনে হয়েছিল। সেখানে অনেক কঠোর নিয়ম ছিল। তাতে অবশ্য আমি বিচলিত হইনি; আমি বুলগেরিয়া থেকে কঠোর নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। গাছ-গাছালিতে ভরা সিঙ্গাপুর শহরটা আমার ভালো লেগেছিল। প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হতো। বৃষ্টির পর গাছের ঝকঝকে পাতা দেখতে ছিল খুবই মনোরম। ফুড কোর্টে নানা রকমের খাবার পাওয়া যেত। দামও ছিল কম। আমার চাকরি হলো সিঙ্গাপুরের জাতীয় শিপিং কোম্পানি 'নেপচুন ওরিয়েন্ট লাইন্স'-এ। উল্লেখ্য যে, বুলগেরিয়ায় আমাদের ব্যাচের অনেকেই পাশ করার পর অল্প সমর জন্য হলেও মার্চেন্ট নেভিতে যোগ দিয়েছিল। এর কারণ, আমাদের অধ্যয়নের সময় আমরা ভার্না শিপইয়ার্ডে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং অ্যাসেম্বলি অপারেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের মেশিন এবং মেকানিজমের অপারেশনের অভিজ্ঞতা ছিল না। মার্চেন্ট নেভিতে কাজের অভিজ্ঞতা সেই শূন্যতা পূরণ করেছিল। আমার জাহাজের নাম ছিল ‘নেপচুন পার্ল’। এটা ছিল ১৯৭৬ সালে জাপানের ইশিকাওয়াজিমা-হারিমা হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা নির্মিত একটা আধুনিক জাহাজ। এতে ছিল ‘আনঅ্যাটেন্ডেড মেশিনারি স্পেস' (সংক্ষেপে ইউএমএস)। অর্থাৎ ইঞ্জিন কন্ট্রোল রুম ছাড়াই ব্রিজ (জাহাজের প্রধান কমান্ড সেন্টার) থেকে জাহাজের যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করা যেত। ফলে রাতের শিফটের ইঞ্জিন কন্ট্রোল রুমে ডিউটি ইঞ্জিনিয়ার থাকার প্রয়োজন হতো না। আমাদের রুট ছিল সিঙ্গাপুর-জাপান-সিঙ্গাপুর-ইউরোপ-সিঙ্গাপুর। পথে আমরা অনেক বন্দরে থেমে ছিলাম। অনেক দিন আগের কথা, তাই সব বন্দরের নাম মনে নাও থাকতে পারে। আমরা সিঙ্গাপুর থেকে জাপান যাওয়ার পথে থেমেছিলাম: হংকং, কাউশিওং (তাইওয়ান), বুসান (দক্ষিণ কোরিয়া) এবং ওসাকা (জাপান)। একই পথে সিঙ্গাপুর ফিরে এসেছিলাম। সিঙ্গাপুর থেকে ইউরোপ যাওয়ার পথে আমরা থেমেছিলাম: পোর্ট ক্ল্যাঙ (মালয়েশিয়া), লে হাভরে (ফ্রান্স), এন্টওয়ার্প (বেলজিয়াম), আমস্টারডাম (নেদারল্যান্ডস), ব্রেমারহেভেন (জার্মানি) এবং হামবুর্গ (জার্মানি)। একই পথে সিঙ্গাপুর ফিরে এসেছিলাম। প্রসঙ্গত, রটারডাম, এন্টওয়ার্প এবং হামবুর্গ হলো ইউরোপের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর। আর সিঙ্গাপুর হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। এই সমস্ত প্রধান বন্দর পরিদর্শন আমার জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের জাহাজে আমি ছাড়া সব অফিসারই ছিল চীনা সিঙ্গাপুরিয়ান। খাবার ছিল চাইনিজ তবে বাংলাদেশি চাইনিজ রেস্টুরেন্টের খাবারের মতো সুস্বাদু ছিলোনা। মাঝে মাঝে বারবিকিউ হতো। সেগুলো আমি খুব উপভোগ করতাম। ইঞ্জিন রুমে কাজ করা সহজ ছিল না। একজন শিক্ষানবিশ প্রকৌশলী হওয়ায় আমাকে প্রায়ই ইঞ্জিন রুমের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে হতো। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা করতে হতো। সবসময় ভ্যাপসা গরম অনুভব করতাম আর ঘামতে থাকতাম। ইঞ্জিন কন্ট্রোল রুম ছিল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সুযোগ পেলেই সেখানে জিরিয়ে নিতাম। বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল ডাক যোগাযোগ। জাহাজ বন্দরে পৌঁছানোর সাথে সাথে শিপিং এজেন্ট আমাদের চিঠি নিয়ে আসতেন। আমরা সবাই অধীর আগ্রহে চিঠির জন্য অপেক্ষা করতাম। চিঠিতে হাসু জানিয়েছে তার ইন্টার্নশিপ করা শেষ, ও স্টেট এক্সামিনেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জুন নাগাদ ও দেশে ফিরবে। সেই অনুযায়ী আমি চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিয়ে দিলাম। দেশে ফেরার পর কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে চাকরি খোঁজা শুরু করলাম। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম বুয়েটের নেভাল আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে লোক নেবে। দরখাস্ত করলাম কিন্তু চাকরিটা হলো না। এরপর আরো কয়েকটা চাকরির জন্য আবেদন করলাম কিন্তু ফলাফল ছিল একই। ইন্টারভিউ পর্যন্ত পেলাম না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তারা আমার ডিগ্রী নিয়ে সন্দিহান। বুলগেরিয়ায় সার্টিফিকেটকে ‘ডিপ্লোমা’ বলা হতো। তারা ভাবছেন এটা আমাদের দেশের পলিটেকনিকে প্রদত্ত ডিপ্লোমা ইঞ্জিয়ারিং মতন কোনো ডিগ্রী। এটা তাদের অজ্ঞতা। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সহ ইউরোপের অনেক দেশে ইউনিভার্সিটি শিক্ষা সমাপ্তির পর যে সার্টিফিকেট দেওয়া হতো তাকে 'ডিপ্লোম' বা 'ডিপ্লোমা' বলা হতো। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রদত্ত ডিগ্রিকে যথাযথ স্বীকৃতি না দেওয়ার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। যে সরকার আমাদের বিদেশ পাঠিয়ে ছিল, এতদিনে সেই সরকারের পতন ঘটেছে। নতুন সরকার বাংলাদেশের সোভিয়েত ইউনিয়ন-মুখী পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ অভিমুখী করেছিল। হাসুর জন্য চাকরি পাওয়া ছিল আরো কঠিন, কারণ তার বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিলে নিবন্ধন প্রয়োজন ছিল। অনেক চেষ্টার পর আমার চাকরি হলো চট্টগ্রাম ড্রাই ডকে। তখন চট্টগ্রাম ড্রাই ডক ছিল বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের অধীনস্থ একটা প্রতিষ্ঠান। আমরা এক সঙ্গে চার জন এপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলাম, তাদের মধ্যে দুজন বুলগেরিয়ায় এবং দুজন পোল্যান্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। আমরা চলে গেলাম চট্টগ্রাম। তখনো যুগোস্লাভিয়ার কারিগরি সহায়তায় চিটাগাং ড্রাই ডকের নির্মাণ কাজ চলছে। চাকরিতে যোগদানের কয়েকদিন পর প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের পাঠানো হলো খুলনা শিপইয়ার্ডে। খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড বেশ পুরানো কোম্পানি। জার্মান কারিগরি সহায়তায় নির্মিত এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। আমরা চট্টগ্রাম থেকে খুলনা চলে গেলাম। শুরু হলো আমাদের নতুন জীবন। আমরা চারজন একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে লাগলাম। রান্নাবান্না এবং ঘরের সব কাজ করে দিতেন এক মহিলা। শিপইয়ার্ডে আমাদের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ছিল না। আমরা আমাদের আগ্রহের বিভাগগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতাম সেখানে কি কাজ হচ্ছে। তাই কাজের চাপ ছিল না। আমরা মোটামুটি আরামে দিন কাটাচ্ছিলাম। মাস-খানেক পর রোজার ঈদ এসে গেলো। আমরা চারজন ঢাকা চলে গেলাম ঈদ করতে। আমি উঠলাম আমার মেজো খালার বাসায়। কুমিল্লা থেকে আম্মারা এসেছেন বোনের বাসায় ঈদ করতে। আমি আর হাসু ৬ বছর পর বাংলাদেশে ঈদ করছি। সে কী আনন্দ! খালার বাসা মেহমানে ভরা। ঈদের পর সবাই চলে যাওয়ার পর হাসুর সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সময় হলো। ও যা বললো তার সারাংশ হলো এই। আমি চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিলে হাসুর যাতায়াত অব্যাহত থাকে। তারা একটার পর একটা ডকুমেন্ট চেয়ে যাচ্ছিলো। ফলে হাসু হতাশ হয়ে পড়ছিল। এর মধ্যে হাসু জানতে পারে লিবিয়ায় ডাক্তার নিচ্ছে। একদিন ও লিবিয়ান এমবাসির এক কর্মকর্তার সাথে দেখা করে। সেই কর্মকর্তা বললেন, হ্যাঁ, লিবিয়া থেকে একটা রিক্রুটিং টিম এসেছিলো। ইতিমধ্যে তারা ফিরে গেছে। তাই তিনি হাসুকে লিবিয়ায় কোনো চাকরি দিতে পারেন না। হাসু নাছোড়বান্দা। মানুষকে বোঝানোর আশ্চর্য ক্ষমতা তার। সে তার দুঃখের কথা খুলে বললো। হাসুর কথা শোনার পর সেই কর্মকর্তা বললেন, ঠিক আছে আমরা তোমাকে এক মাসের 'ট্রানজিট ভিসা' দিতে পারি। আমার বিশ্বাস তুমি ত্রিপলিতে যাওয়ার পর চাকরি পেয়ে যাবে। ট্রানজিট ভিসা যে এক মাসের হতে পারে তা জানতাম না। তাছাড়া তিনি কি করে বললেন, ত্রিপলি যাওয়ার পর হাসুর চাকরি হবে। আমরা লিবিয়ায় যাওয়ার পর তার এই মন্তব্যের মর্ম বুঝতে পেরেছিলাম। সেই সময় অনেক বুলগেরিয়ান ডাক্তার লিবিয়ায় কর্মরত ছিলেন। অনেক হাসপাতাল বুলগেরিয়ান মেডিকেল টিম দ্বারা পরিচালিত হতো। তাছাড়া লিবিয়ায় লেডি ডাক্তারের অভাব ছিল। লিবিয়ান মহিলারা পুরুষ ডাক্তার দিয়ে দেখানো পছন্দ করতো না। লিবিয়া যাওয়ার জন্যে আমরা মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। বরাবরই চেয়েছিলাম আমরা দেশে কাজ করবো। বিদেশে অর্জিত প্রশিক্ষণকে আমরা দেশ গড়ার কাজে লাগাবো। মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। পরিস্থিতি তাকে ভিন্ন পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। এখন আমাদের প্রথম কাজ পাসপোর্ট নবায়ন করা। সে জন্য দালাল ধরলাম। ছেলেটা কয়েকদিন পর আমাদের পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে বললো, আপনাদের পাসপোর্ট একবার নবায়ন করা হয়েছে তাই আর নবায়ন করা যাবে না। এখন আপনাদের নতুন পাসপোর্ট নিতে হবে। যেহেতু আপনাদের গ্র্যাটিস পাসপোর্ট, নতুন পাসপোর্ট নেয়ার জন্য আপনাদের “স্পেশাল পারমিশন” নিতে হবে। আমরা ঝামেলায় পড়ে গেলাম। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। তখন হাসুর এক আত্মীয় খুলনায় পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। হাসু তার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করলো। তিনি বললেন, তোমরা খুলনা চলে এসো, এখানকার পাসপোর্ট অফিস থেকে তোমাদের নতুন পাসপোর্ট আমি করিয়ে দেব। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, এই সুযোগে তোমার সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে। আমরা বিমানে চলে গেলাম যশোর, সেখান থেকে বাসে খুলনা। উঠলাম হাসুর সেই আত্মীয়ের বাসায়। অমি তাদের জামাই। তাই আপ্যায়নের শেষ নেই। আমি এই ধরণের জামাই আপ্যায়নে অভ্যস্ত নই। রাতের খাবারের মেনুতে কম করে হলেও ২০ রকমের খাবার ছিল। ভাগ্যিস হাসু বুদ্ধি করে বলে ছিল, আমরা মাংস খাই না। তাই পোলাও-কোরমার ঝামেলা পোহাতে হয়নি। পরদিন থেকে আমরা খুলনা এবং এর আশপাশের এলাকা দেখা শুরু করলাম। একদিন গাড়িতে করে চলে গেলাম ‘মসজিদের শহর’ বাগেরহাট। সেখানকার ইটের তৈরি মসজিদগুলো দেখার মতো। এই মসজিদগুলোর নির্মাতা হলেন মুসলিম ধর্ম প্রচারক খান জাহান আলী। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মসজিদগুলো নির্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ষাট গম্বুজ মসজিদ। এটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে তালিকাভুক্ত বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদ। এই সুযোগে সেটাও দেখা হয়ে গেলো। এই সফরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল খান জাহান আলীর মাজার জিয়ারত। এক গম্বুজের এই মাজার ভবন। মাজারের পাশেই একটা বিশাল দীঘি। বিশাল দীঘির শান্ত পরিবেশ আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মাজারে দাঁড়িয়ে শুধু একটাই দোয়া চেয়ে ছিলাম, আমাদের লিবিয়া যাত্রা যেন সফল হয়। কয়েকদিন পর হাসুর সেই আত্মীয় আমাদের দুটো পাসপোর্ট দিয়ে বললেন, এই তোমাদের নতুন পাসপোর্ট। দুঃখিত, পাসপোর্ট থেকে 'গ্র্যাটিস’ শব্দটা উঠাতে পারলাম না। সেটা করতে অনেক সময় লাগবে। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, সমস্যা নেই, এতেই কাজ হবে। পাসপোর্ট পাওয়ার পর আমরা ঢাকা ফিরে গেলাম। লিবিয়া যাওয়ার জন্য এখনো কিছু কাজ বাকি। প্রথম কাজ হলো টিকেট কাটা। আমাদের ভিসা হবে 'ট্রানজিট ভিসা'। কাজেই আমাদের টিকেট কাটতে হবে লিবিয়া হয়ে অন্য কোনো দেশ পর্যন্ত। আমরা টিকেট কাটলাম ঢাকা-ত্রিপলি-সোফিয়া। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ বিমান ঢাকা-ত্রিপলি ফ্লাইট চালু করেছিল। আমরা বাংলাদেশ বিমানের টিকেট কাটলাম। টিকিট কেনার মতো টাকা আমাদের কাছে ছিল না। তাই ধার করতে হলো। আমাদের কাছে হাতের পাঁচ এক হাজার মার্কিন ডলারের ট্রাভেলার্স চেক ছিল। স্টকহোম থেকে এই ট্রাভেলার্স চেক কিনে রেখেছিলাম, যদি ভবিষ্যতে কাজে লেগে যায়। আমর পিএইচডি অধ্যয়নের অফার লেটার দেখিয়ে আমরা বুলগেরিয়ান ভিসা নিয়ে নিলাম। এটা ছিল আমাদের প্ল্যান ‘বি’। যদি আমাদের লিবিয়ায় চাকরি না হয় তাহলে আমরা বুলগেরিয়া চলে যাব। এরপর চলে গেলাম লিবিয়ান এমবাসিতে। দেখা করলাম সেই কর্মকর্তার সাথে। ভয়ে ভয়ে ছিলাম, তিনি তার কথা রাখবেন তো? তিনি ঠিকই হাসুকে মনে রেখেছেন। ভিসা পেতে অসুবিধা হলো না। এতদিন লিবিয়া যাওয়ার কথা আমরা কাউকে বলিনি। তবে সবাই আমার ড্ৰাই ডকের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি জেনে অবাক হয়েছিল। ভিসা পাওয়ার পর সবাইকে জানালাম আমরা লিবিয়া চলে যাচ্ছি। অবশেষে আমাদের লিবিয়া যাওয়ার দিন এসে গেলো। বিমানবন্দরে অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছে আমাদের বিদায় জানাতে। তারা সবাই খুব খুশি, আমরা চাকরি নিয়ে লিবিয়া যাচ্ছি। তারা জানে না আমরা কোন অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াচ্ছি। (চলবে)  নেপচুন পার্ল জাহাজের ইঞ্জিন কন্ট্রোল রুমে  আগের পর্ব আগের পর্ব         পরের পর্ব পরের পর্ব   ড. নজরুল ইসলাম, কার্টিন ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া |

Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025

Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025