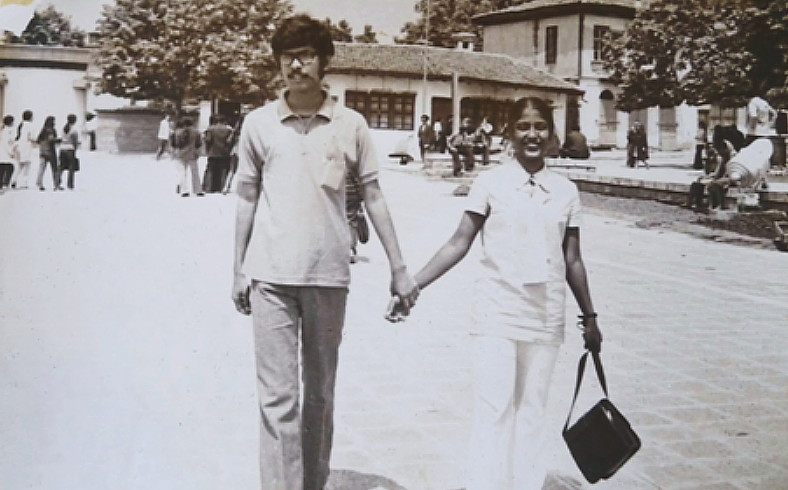

ড. নজরুল ইসলাম  আগের পর্ব আগের পর্ব         পরের পর্ব পরের পর্ব   ১৯৭২ সাল শেষ হতে চলছে। শুনেছিলাম ইউরোপে খুব ঘটা করে খ্রীষ্টমাস পালন করা হয়। কিন্তু বুলগেরিয়ায় তা দেখলাম না। সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়ায় সেখানে ধর্মীয় উৎসব পালন করা হতো না। তাছাড়া বুলগেরিয়ানদের ৮০ শতাংশেরও বেশি অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তারা বড়দিন উদযাপন করে ৭ জানুয়ারি। তবে ধুমধাম করে নববর্ষ উদযাপন করা হলো। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউটে খেলাধুলা করার জন্য একটা ইনডোর স্পোর্টস সেন্টার ছিল। পার্টি হলো সেখানে। পার্টির প্রধান আকর্ষণ ছিল ডান্স, যাতে আমরা ছিলাম একদম আনাড়ি। এভাবে নাচা তো আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার শিক্ষার্থীরা, কি সুন্দর নেচে যাচ্ছে। তবে এও লক্ষ্য করলাম ভিড়ের ভিতর অনেকে গানের সাথে তাল মিলিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে হাতপা নাড়ছে। দেরি না করে আমরাও নেমে পড়লাম। এটাই ছিল আমার প্রথম নাচের অভিজ্ঞতা। ১৯৭২ সাল শেষ হতে চলছে। শুনেছিলাম ইউরোপে খুব ঘটা করে খ্রীষ্টমাস পালন করা হয়। কিন্তু বুলগেরিয়ায় তা দেখলাম না। সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়ায় সেখানে ধর্মীয় উৎসব পালন করা হতো না। তাছাড়া বুলগেরিয়ানদের ৮০ শতাংশেরও বেশি অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তারা বড়দিন উদযাপন করে ৭ জানুয়ারি। তবে ধুমধাম করে নববর্ষ উদযাপন করা হলো। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউটে খেলাধুলা করার জন্য একটা ইনডোর স্পোর্টস সেন্টার ছিল। পার্টি হলো সেখানে। পার্টির প্রধান আকর্ষণ ছিল ডান্স, যাতে আমরা ছিলাম একদম আনাড়ি। এভাবে নাচা তো আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার শিক্ষার্থীরা, কি সুন্দর নেচে যাচ্ছে। তবে এও লক্ষ্য করলাম ভিড়ের ভিতর অনেকে গানের সাথে তাল মিলিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে হাতপা নাড়ছে। দেরি না করে আমরাও নেমে পড়লাম। এটাই ছিল আমার প্রথম নাচের অভিজ্ঞতা।ইতিমধ্যে প্রিয়জনদের সাথে আমাদের চিঠি আদান-প্রদান শুরু হয়ে গেছে। ডাক যোগাযোগ ছিল দেশের সাথে আমাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। আজকাল চিঠি লেখার রেওয়াজ প্রায় উঠেই গেছে। চিঠির জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেট। এখন যোগাযোগটা তাৎক্ষণিক; সেই সময় চিঠির উত্তর পেতে আমাদের মাস-খানেক লেগে যেত। ডাকপিয়ন চিঠিগুলো দিয়ে যেত দোমাকিনার কাছে। তিনি সেগুলো বাছাই করে হোস্টেলের প্রতিটি কক্ষের জন্য নির্ধারিত খোপে রেখে দিতেন। আমরা তার কাছ থেকে চিঠি সংগ্রহ করতাম। চিঠির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। বেশিরভাগ চিঠিই পেতাম অ্যারোগ্রামের মাধ্যমে; একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ খামে-ভরা চিঠি পাঠাতো না। কারণ বিদেশে খামে-ভরা চিঠি পাঠানোর খরচ ছিল বেশি। কালের বিবর্তনে অ্যারোগ্রামের ব্যাবহার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অ্যারোগ্রাম ডাকঘরে কিনতে পাওয়া যেত। সেটা ছিল একটা চিঠি লেখার কাগজ, যাতে লেখার পর খামের মতো ভাঁজ করে বিমান ডাকে পাঠানো যেতো; কোনো অতিরিক্ত কাগজ, ডাকটিকিট বা খামের প্রয়োজন হতো না। এই জন্যই অ্যারোগ্রাম ছিল জনপ্রিয়। আজও মনে পড়ে দেশ থেকে পাওয়া প্রথম চিঠির কথা। চিঠি পাওয়ার সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। দোমাকিনার কাছ থেকে নীল অ্যারোগ্রামটা নিয়ে সোজা চলে গেলাম আমার ঘরে। মা বাবার কাছ থেকে পাওয়া প্রথম চিঠি। কয়েকবার পড়ার পরও মনে হচ্ছিলো আবার পড়ি। কত আদর জড়িয়ে ছিল চিঠিটার সাথে! ধীরে ধীরে আমরা আমাদের আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। প্রথম দিন ৮৩ লেভা স্কলারশিপ পেয়ে ভেবেছিলাম এই টাকায় চলবো কি করে। এখন দেখছি নাইজেরিয়ান ছাত্র ডেভের দেয়া হিসাবটা সঠিক ছিল। সব খরচ মিটিয়ে মাসে ২০/২৫ লেভা জমানো সম্ভব, তবে হিসেব করে চলতে হবে। এটা সম্ভব ছিল কেননা বুলগেরিয়ায় জিনিসপত্রের দাম ছিল সস্তা। কমিউনিস্ট শাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের নাগালের মধ্যে রাখা। রুটির দাম ছিল ২৪ স্তোতিনকি (সেন্ট), ১ লিটার দুধের দাম ছিল ২০ স্তোতিনকি আর আধ লিটার টক দইয়ের (বুলগেরিয়ানদের প্রিয় খাবার) দাম ছিল ১২ স্তোতিনকি। স্বাস্থ্যসেবা ছিল বিনামূল্যে, এমনকি দাঁতের চিকিৎসা পর্যন্ত; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসহ সকল শিক্ষা ছিল বিনামূল্যে এবং চাইল্ড কেয়ার ছিল বিনামূল্যে। সিনেমা, নাটক, অপেরা, মিউজিক কনসার্ট ইত্যাদি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের টিকেট ছিল সস্তা। সিনেমার টিকিট ছিল মাত্র ৩০ স্তোতিনকি। তবে বেতনও কম ছিল। একজন গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারের প্রারম্ভিক মাসিক বেতন ছিল ১২৫ লেভা, যার ২৫/৩০ লেভা চলে যেত বাসা ভাড়ায়। সেই বিবেচনায় ৮৩ লেভা মাসিক বৃত্তি মন্দ ছিল না। ৮৩ লেভা স্কলারশিপের হিসাবটা বুঝতে আমার অনেক দিন লেগেছিল। শুনেছি এটা ছিল বুলগেরিয়ায় সর্বনিম্ন মজুরি। হলোই বা তাই, কিন্তু বৃত্তির পরিমাণ রাউন্ড ফিগার, ৮০ বা ৯০ লেভা নয় কেন? তাহলে কি মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য করে বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়? কিন্তু ছয় বছর বুলগেরিয়ায় অবস্থান কালে বৃত্তির পরিমাণের কোনো পরিবর্তন দেখিনি। বুলগেরিয়া ছাড়ার অনেক দিন পর মাথায় এলো মাসিক ৮৩ লেভা মানে বছরে ১ হাজার লেভা। এই সোজা হিসাবটা বুঝতে এতো বছর লেগেছিল! এর মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেলো। বাংলাদেশী ছাত্রদের কয়েকজন গিয়েছিলো আমেরিকান দূতাবাসে ইংরেজি পত্রপত্রিকা পড়তে। দূতাবাস থেকে বের হওয়ার পর ওরা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল তখন মনে হলো দুজন বুলগেরিয়ান ওদের অনুসরণ করছে। কি করা উচিত বুঝতে না পেরে তাড়াহুড়ো করে ওরা ট্রামে উঠে পড়ে। ট্রামে ওই দুজনকে দেখে ওরা নিশ্চিত হয়ে যায় দুজন সত্যিই ওদের অনুসরণ করছে। সম্ভবত তারা ছিল বুলগেরিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের লোক, আমেরিকান দূতাবাসে যারা আসা-যাওয়া করে তাদের উপর নজরদারি করা ছিল তাদের কাজ। এই নজরদারির কারণ, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের নিজ নিজ মিত্র, পশ্চিম ব্লক এবং পূর্ব ব্লকের মধ্যে ‘শীতল যুদ্ধ’ চলছিল। নজরদারি এড়ানোর জন্য বাংলাদেশী ছাত্ররা দুই দলে ভাগ হয়ে যায় – এক দল ট্রাম বদলে চলে যায় দারভেনিৎসা স্টুডেন্টস সিটিতে, ওপর দল চলে যায় ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউটে। সিক্রেট সার্ভিসের দুজন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউটে পোঁছে রেক্টরের সঙ্গে দেখা করে। পরে সেক্রেটারির কাছ থেকে জেনেছি, যারা আমেরিকান দূতাবাসে গিয়েছিল তাদের পরিচয় জানতে চেয়েছিল তারা। বিদেশি ছাত্র জানতে পারার পর তারা আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করে চলে যায়। আমেরিকান দূতাবাসে পত্রপত্রিকা পড়তে গিয়ে এতো ঝামেলায় পড়তে হবে তা কখনো ভাবিনি। এটাই ছিল আমেরিকান দূতাবাস চত্বরে আমাদের প্রথম এবং শেষ পদার্পণ। এই দিকে আর কখনো পা বাড়াই নি। আমরা বুলগেরিয়া এসেছি ছ’মাস হলো; এখনও সবাই বেশ হোম-সিক। বিদেশে কিছুতেই মন বসছে না। দেশের কথা মনে করে গ্রুপ মিটিংয়ের পর আমরা বাংলা নববর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। ১ বৈশাখ ১৩৮০ ছিল শনিবার। আমাদের শনিবারেও ক্লাস হতো। প্রসঙ্গত, বুলগেরিয়ান অফিস-আদালতে দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটি শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সাল থেকে, আর স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটি শুরু হয়েছিল তার ৮ বছর পর। রোববার দুপুরে আমরা সবাই মিলিত হলাম দারভেনিৎসা স্টুডেন্ট হোস্টেলের ৩ নম্বর ব্লকে। প্রথমে ছিল খাওয়া-দাওয়া। রান্নার ভার ছিল আমাদের গ্রুপের একমাত্র মহিলা সদস্য হাসুর উপর। মেনুতে ছিল মুরগীর মাংস, আলু টমেটো দিয়ে ডিমের তরকারি আর ভাত। আলু টমেটো দিয়ে ডিমের তরকারি ছিল আমাদের ‘সিগনেচার ডিশ'; আমরা নাম দিয়েছিলাম 'ডাটো'। অনেকদিন পর দেশি রান্না আমরা চেটেপুটে খেয়েছিলাম। তারপর ছিল একটা ছোটখাটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সব শেষে জমিয়ে আড্ডা। খুব মজা করেছিলাম আমরা। তখন আমাদের কারো ক্যামেরা ছিল না। তাই সেই আনন্দঘন মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে পারিনি। নববর্ষ উদযাপনের আয়োজনের দায়িত্বে ছিলাম হাসু আর আমি। সেই কারণে হাসুর সাথে আমার যোগাযোগ বেড়ে যায়। এর আগে হাসুর সাথে আমার তেমন যোগাযোগ হতো না, কারণ হাসু থাকতো ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউট সংলগ্ন ছাত্রাবাসে আর আমি থাকতাম দারভেনিৎসা স্টুডেন্টস সিটিতে। মাঝে মধ্যে ক্লাসের ফাঁকে ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউটে দেখা হতো তবে কথা তেমন হতো না। যোগাযোগ বাড়ার ফলে একে অপরকে জানার সুযোগ হলো। দুজনেই ছিলাম হোম-সিক। আমাদের মেলামেশা আমাদের একাকীত্ব দূর করতে সাহায্য করলো। হাসুকে আমার ভালো লাগতে লাগলো। আমরা একে অপরকে বেশি সময় দিতে শুরু করলাম। অবসর সময়ে চলে যেতাম পার্কে বা সিনেমা হলে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে রেস্টুরেন্টে খুব কমই যাওয়া হতো। কখনো কখনো বাসে চেপে চলে যেতাম সোফিয়ার আশেপাশের জায়গাগুলো দেখতে। তাছাড়া আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্সটিটিউট মাঝেমাঝে ডে ট্রিপের আয়োজন করতো। সেগুলোতে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করতাম। ধীরে ধীরে আমাদের ভালোলাগা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হলো। সেই থেকে একসঙ্গে আছি। আমার পঞ্চাশ বছরের প্রবাস জীবনে, এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি, যা কিছু দেখেছি, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সবই হাসুকে সঙ্গে নিয়ে। ৯ মে ছিল ছুটির দিন। ১৯৪৫ সালে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত বিজয়ের স্মরণে দিনটি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ‘বিজয় দিবস’ হিসেবে পালন করা হতো। তবে ১৯৯০ সালে কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর থেকে বুলগেরিয়ায় বিজয় দিবসের সমস্ত আনুষ্ঠানিক উদযাপন বাতিল করা হয়েছে। এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যান্য দেশের মতো বুলগেরিয়ায় ৯ মে 'ইউরোপ দিবস' হিসাবে পালিত হয়। বিজয় দিবসে, সোফিয়া শহরের কেন্দ্রে একটা জাঁকজমক পূর্ণ সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হতো। সকাল সকাল হাসুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সামরিক কুচকাওয়াজ দেখতে। প্যারেডের ভেন্যু ছিল ‘দেভেতি সেপ্টেম্বরি’ (৯ সেপ্টেম্বর) স্কয়ার, যা এখন প্রিন্স আলেকজান্ডার স্কয়ার নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত, ৯ সেপ্টেম্বর ছিল বুলগেরিয়ান ক্যালেন্ডারে একটা স্মরণীয় দিন; ১৯৪৪ সালে এই দিনে একটা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বুলগেরিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করেছিল। দেভেতি সেপ্টেম্বরি স্কয়ার ঘিরে অসংখ্য মানুষের ভিড়। চারদিকে উৎসবমুখর পরিবেশ। বাদ্যের তালে তালে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন দল প্যারেড করে চলছে। এর সাথে ছিল ট্যাংক, মিসাইল এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক অস্ত্রের মিছিল। দেভেতি সেপ্টেম্বরি স্কয়ারের কাছেই অবস্থিত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর স্মরণে নির্মিত একটা বিশাল স্মৃতিসৌধ। সেনা কুচকাওয়াজের শেষে আমরা চলে গেলাম স্মৃতিসৌধ দেখতে। সেখানেও প্রচুর ভিড়। স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে অনেকে। স্মৃতিসৌধকে ঘিরে ছিল একটা বড় পার্ক, সময় কাটানোর জন্য জনপ্রিয় জায়গা। একসাথে কিছু সময় কাটিয়ে আমরা হোস্টেলে ফিরলাম। আমাদের হোস্টেলে কোনো টেলিভিশন ছিল না। তাই আমরা টেলিভিশন দেখার বিনোদন থেকে বঞ্চিত ছিলাম। তবে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউট সংলগ্ন হোস্টেলে সিনেমা দেখানো হতো। সেখানে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখতে যেতাম। সেগুলো ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর নির্মিত পুরানো সাদাকালো সোভিয়েত চলচ্চিত্র। সিনেমাগুলোতে যুদ্ধের বর্বরতা এবং সোভিয়েত মানসিকতার উপর তার প্রভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতার পরপর ঢাকায় দেখা 'দা ক্রেনস আর ফ্লাইং' ছবিটার মতন। বুলগেরিয়ায় সিনেমা হলে দেখা আমার প্রথম ছবি, ইতালীয় ড্রামা ফিল্ম 'সান ফ্লাওয়ার'। নায়িকা ছিলেন সোফিয়া লরেন। এটাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর নির্মিত ছবি, তবে ১৯৭০ সালে নির্মিত রঙিন ছবি। ফটোগ্রাফি ছিল চমৎকার। ছবিটিতে দেখা দিগন্তব্যাপী সূর্যমুখী ক্ষেতের দৃশ্যটা আজও মনে পড়ে। এটা কল্পনা করাও কঠিন, এখানে জার্মান সৈন্যরা ইতালীয়দের নিজেদের গণকবর খুঁড়তে বাধ্য করেছিল। সূর্যমুখী গাছগুলো লাগানো হয়েছিল পতিত ইতালীয় সৈন্যদের স্মরণে। ছবিটা ছিল দুই ইতালীয় প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম কাহিনী। যুদ্ধ কীভাবে তাদের আলাদা করে দিয়েছিল, ফলে কীভাবে তাদের জীবন বদলে গিয়েছিল তার গল্প। পরিবর্তিতে তারা একে অপরকে খুঁজে পেলোও পরিস্থিতির বাস্তবতায় তারা এক হতে পারেনি। হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া আবেগে ভরপুর ছবি। আর দেখছিলাম হাসুকে নিয়ে। আমরা দুজনেই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। বুলগেরিয়ানরা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সাথে পরিচিত ছিল। কখনও কখনও বুলগেরিয়ান সিনেমা হলে ভারতীয় ছবি দেখানো হতো। রাজ কাপুর ছিলেন তাদের জনপ্রিয় অভিনেতা। বাংলাদেশে থাকাকালীন আমাদের ভারতীয় ছবি দেখার সুযোগ হয়নি। তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম কবে স্থানীয় সিনেমা হলে ভারতীয় ছবি আসবে। একদিন খবর পেলাম সোফিয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সপ্তাহব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসবে সাতটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এক সঙ্গে সাতটা ভারতীয় ছবি দেখার সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। সবার জন্য সাতদিনের টিকেট কিনে ফেললাম। মনে পড়ে আমরা দশ জন এক সারিতে বসে সিনেমা দেখেছিলাম। দুটো হিন্দি ছবির নাম মনে আছে: ‘হাতি মেরে সাথী’ এবং ‘অমর প্রেম’। দুটোই রাজেশ খান্না অভিনীত নতুন ছবি, অমর প্রেম মুক্তি পেয়েছিলো এক বছর আগে (১৯৭২) আর হাতি মেরে সাথী দুবছর আগে (১৯৭১)। অমর প্রেম ছবিটা আমাদের সবার মনে দাগ কেটেছিল। হিন্দি ছাড়াও ভারতীয় রাজ্য ভাষায় নির্মিত ছবিও ছিল। তামিল ভাষায় নির্মিত 'রামু' ছবিটার নাম মনে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলা ভাষায় নির্মিত কোনো ছবি ছিলোনা। সমসাময়িক সময়ে দেখা একটা বুলগেরিয়ান ছবির কথা মনে আছে। ছবির নাম 'কোজিয়াত রগ' (দ্য গোট হর্ন)। ছবিটা ৪৫তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডে সেরা বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্রের জন্য বুলগেরিয়ান এন্ট্রি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। ছবিটা বাংলাদেশও প্রদর্শিত হয়েছিল এবং দর্শকদের বেশ প্রশংসা কুড়িয়ে ছিল। (চলবে)  হাসুর সাথে, সোফিয়ার বাইরে ডে ট্রিপে  আগের পর্ব আগের পর্ব         পরের পর্ব পরের পর্ব   ড. নজরুল ইসলাম, কার্টিন ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া |

Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025

Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025