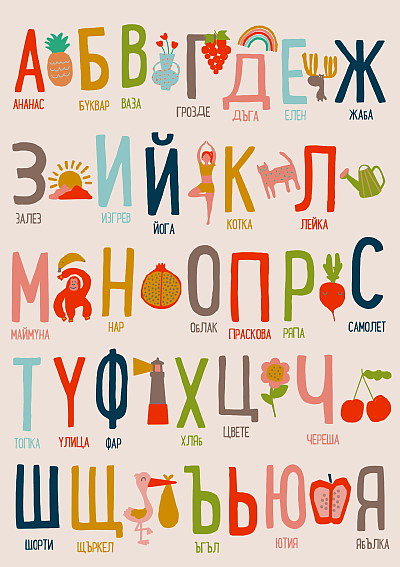

ড. নজরুল ইসলাম  আগের পর্ব আগের পর্ব         পরের পর্ব পরের পর্ব   আজ আমার প্রবাস জীবনের দু'মাস পূর্ণ হলো। এই অল্প সময়ে কত কী দেখেছি, কত কী শিখেছি, কত লোকের সাথে পরিচয় হয়েছে আর কত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আসলে এটাই প্রবাস জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি – বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন, যা দেশে থাকলে কখনো সম্ভব হতো না। এই অল্প সময়ের মধ্যে এটাও বুঝতে পেরেছি যে প্রবাস জীবন কতটা কঠিন হবে, বিশেষ করে আমার মতো সবে ১৯ বছরে পা দেয়া একজন তরুণের জন্য। এতদিন তো ছিলাম বাবা-মায়ের ছত্রছায়ায়। জীবন নিয়ে কিছু ভাবতে হয়নি। এখন সব সিদ্ধান্ত নিজের নিতে হচ্ছে। সব কাজ নিজের করতে হচ্ছে: বিছানা করা, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, কেনাকাটা করা এবং অন্যান্য কাজ। টাকা পয়সার হিসাব রাখতে হচ্ছে। আর্থিক সংকট এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাছাড়া প্রিয়জনদের ছেড়ে আসার নিঃসঙ্গতা তো আছেই। আজ আমার প্রবাস জীবনের দু'মাস পূর্ণ হলো। এই অল্প সময়ে কত কী দেখেছি, কত কী শিখেছি, কত লোকের সাথে পরিচয় হয়েছে আর কত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আসলে এটাই প্রবাস জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি – বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন, যা দেশে থাকলে কখনো সম্ভব হতো না। এই অল্প সময়ের মধ্যে এটাও বুঝতে পেরেছি যে প্রবাস জীবন কতটা কঠিন হবে, বিশেষ করে আমার মতো সবে ১৯ বছরে পা দেয়া একজন তরুণের জন্য। এতদিন তো ছিলাম বাবা-মায়ের ছত্রছায়ায়। জীবন নিয়ে কিছু ভাবতে হয়নি। এখন সব সিদ্ধান্ত নিজের নিতে হচ্ছে। সব কাজ নিজের করতে হচ্ছে: বিছানা করা, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, কেনাকাটা করা এবং অন্যান্য কাজ। টাকা পয়সার হিসাব রাখতে হচ্ছে। আর্থিক সংকট এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাছাড়া প্রিয়জনদের ছেড়ে আসার নিঃসঙ্গতা তো আছেই।আমরা সোফিয়া পৌঁছানোর এক সপ্তাহ পর আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে গ্রুপের বাকি পাঁচজন সদস্য: আনোয়ার, খন্দকার, কামরুল, খালেক এবং মইনুল। আনোয়ার আর খন্দকারকে ঢাকা কলেজে পড়ার সময় থেকেই চিনতাম। আমাদের গ্রুপের ১০ জনের মধ্যে আমরা ৫ জনই ছিলাম ঢাকা কলেজের ছাত্র। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের এই আধিপত্য শুধু বুলগেরিয়াতেই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যাওয়া ছাত্রদের মধ্যেও ছিল। আর তা হবেই না কেন? তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেরা ছাত্ররা ঢাকা কলেজে আসতো পড়াশুনা করার জন্য। নবাগতদের জায়গা হলো দারভেনিৎসা স্টুডেন্টস সিটির তিন নম্বর ব্লকে, অর্থাৎ ঠিক আমাদের পেছনের ব্লকটায়। আমরা থাকায় ওদের অনেক সুবিধা হলো। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করলাম, যে সাহায্য আমরা পাইনি। আসার পর থেকেই খন্দকার ভীষণ হোম-সিক। সপ্তাহ না যেতেই ও সিদ্ধান্ত নিলো দেশে ফিরে যাবে। অনেক বোঝানোর পর আমরা ওকে থাকতে রাজি করলাম। সেদিন ও দেশে ফিরে গেলে হয়তো বাংলাদেশ একজন সু-প্রশিক্ষিত নিবেদিতপ্রাণ ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ পেত না। ২০১৫ সালে আকস্মিক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ও বারডেম হাসপাতালে অসংখ্য রুগীর সেবা করে গেছে। মহান আল্লাহতালা ওকে বেহেশত নসিব করুন। এদিকে শীত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রথম দিন তুষারপাত দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। এখন সেই তুষারপাত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউট এবং হোস্টেলে সেন্ট্রাল হিটিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় ঘরের ভেতরে তেমন সমস্যা হচ্ছিলো না। বাইরের তাপমাত্রা ছিল শূন্যের ৫ থেকে ১০ ডিগ্রি নিচে। শীত নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত গরম কাপড় থাকায় বাইরের ঠাণ্ডার সঙ্গেও মানিয়ে নিয়েছি। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছিলো জমে যাওয়া বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে। বুলগেরিয়ান ছাত্ররা জমাট বরফের উপর স্লাইড করে হাঁটতো, অনেকটা জুতো পরে স্কেটিং করার মতন। এতে পথ খুব পিচ্ছিল হয়ে যেত। সবসময় বরফের উপর হাঁটতে ভয় পেতাম, পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ফেলি। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হতো। শীতের সকালে বিছানা ছাড়তে কারই বা ইচ্ছে করে? তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউটের দিকে রওনা দিতাম। প্রায়ই নাস্তা করার সময় হতো না; দুই ক্লাসে মাঝের বিরতিতে নাস্তা সেরে নিতাম। সেই সময়ে বাসে বেশ ভিড় থাকতো। গাদাগাদি করে বাসে যাতায়াত করতাম। ক্লাস চলতো সারাদিন ধরে। দিন খুব ছোট ছিল; পাঁচটা নাগাদ সন্ধ্যা হয়ে যেত। ডাইনিং হলে রাতের খাবার খেয়ে হোস্টেলে ফিরতাম। আমাদের ভাষা শেখার কোর্স সম্পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমাদের দুটি বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল: বুলগেরিয়ান ভাষা এবং বুলগেরিয়ার ইতিহাস। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় ছিল: গণিত এবং পদার্থবিদ্যা। আর মেডিকেল গ্রুপের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় ছিল: পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান। ভাষা শেখার কোর্সটা বেশ সুসংগঠিত ছিল, যা আমাদের শেখার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। আমাদের একটা বই ছিল। সেই বইয়ের দু-এক লাইন এখনো মনে আছে। যেমন, বুলগেরিয়ান ভাষায় শিক্ষক বলছেন – আমার নাম ক্রুম। তারপর জিজ্ঞেস করছেন – তোমার নাম কি? উত্তরে ক্রুম-এর জায়গায় নিজের নাম বলতে হবে – আমার নাম নজরুল। আবার শিক্ষক বলছেন – আমি বুলগেরিয়া থেকে এসেছি। পরবর্তী প্রশ্ন – তুমি কোন দেশ থেকে এসেছো? উত্তরে বুলগেরিয়ার পরিবর্তে নিজ দেশের নাম বলতে হবে – আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। শুরুটা ছিল এরকম ছোট ছোট বাক্য দিয়ে। ধীরে ধীরে বুলগেরিয়ান ব্যাকরণের সাথে পরিচিত হলাম। বুলগেরিয়ান ভাষায় প্রতিটি বিশেষ্যের একটা ব্যাকরণগত লিঙ্গ আছে, এমনকি জড় বস্তুরও। যেমন, চেয়ার হলো “স্তল” (পুংলিঙ্গ) আর টেবিল হলো “মাসা” (স্ত্রীলিঙ্গ)। এটা আয়ত্ত করতে আমার অনেক সময় লেগেছিলো। ম্যাডাম ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতেন – অমুক জিনিসটা এখানে আছে কি? না থাকলে বাংলা ভাষায় সোজা উত্তর – জিনিসটা এখানে নেই। বুলগেরিয়ান ভাষায় উত্তরটা এত সহজ নয়। উত্তর দেওয়ার জন্য জিনিসটার ব্যাকরণগত লিঙ্গ জানতে হবে। যদি পুংলিঙ্গ হয় তাহলে উত্তর হবে – “নেয়ামা গো”, আর যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তাহলে উত্তর হবে – “নেয়ামা ইয়া”। অনেক সময় না জেনেই উত্তর দিতাম। ফিফটি ফিফটি চান্স! পরে জেনেছি, বিশেষ্যের লিঙ্গ তার সমাপ্তি থেকে অনুমান করা যেতে পারে: ব্যঞ্জনবর্ণে শেষ হওয়া বিশেষ্যগুলো সাধারণত পুংলিঙ্গ হয়, যেমন “স্তল”; যেগুলো –“আ” বা “ইয়া” দিয়ে শেষ হয় সেগুলো সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গ হয়, যেমন “মাসা”। কথ্য বুলগেরিয়ান ভাষা শেখা আমাদের জন্য সহজ হলেও লিখিত বুলগেরিয়ান ভাষা শেখা ছিল বেশ কঠিন। তার কারণ বুলগেরিয়ান ভাষা লেখা হয় ‘সিরিলীয় লিপি’তে, যা আমাদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন। সিরিলীয় লিপি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত লিখন পদ্ধতির মধ্যে ৫ম। সারা পৃথিবীতে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ এই লিপি ব্যবহার করে থাকে। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি রুশ। সেজন্য অনেকে ভুল করে লিপিটাকে রুশীয় লিপি বলে মনে করেন। সিরিলীয় লিপি প্রথম বুলগেরিয়ান সাম্রাজ্যে ৯ম - ১০ম শতাব্দীতে বিকশিত হয়েছিল। এই হিসাবে লিপিটাকে রুশীয় লিপি না বলে বুলগেরীয় লিপি বলা বেশি যুক্তিসঙ্গত। সিরিলীয় লিপি গ্রীক লিপি থেকে উদ্ভূত। গণিতে শেখা কয়েকটা অক্ষর – আলফা, বিটা, গামা ও থিটা ছাড়া গ্রীক অক্ষর আমাদের ছিল অজানা। তাই আমাদের খুব কষ্ট করে বুলগেরিয়ান বর্ণমালা শিখতে হয়েছিল। কয়েকটা বুলগেরিয়ান অক্ষর বিভ্রান্তিকর ছিল – “H” অক্ষরের উচ্চারণ ছিল ইংরেজি “N” অক্ষরের মতো, “P” অক্ষরের উচ্চারণ ছিল ইংরেজি “R” অক্ষরের মতো আর “X” অক্ষরের উচ্চারণ ছিল ইংরেজি “H” অক্ষরের মতো। কয়েকটা অক্ষরের উচ্চারণ করা ছিল বেশ কোঠি। বাংলা বর্ণমালার প্রশস্ততার কারণে আমরা কষ্ট করে হলেও উচ্চারণ করতে পারতাম, কিন্তু কিছু দেশের শিক্ষার্থীদের দেখেছি তারা সেটা উচ্চারণ করতে পারছে না। ভাষা শেখার পাশাপাশি, আমরা বুলগেরিয়ানদের বলার ভঙ্গিও শিখছিলাম। আমাদের বেশ সমস্যা হচ্ছিলো বুলগেরিয়ানদের মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ/না বলার অর্থ বুঝতে। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র, লোকেরা যখন “না” বলতে চায় তখন মাথা ডাইনে বায়ে নাড়ে আর যখন “হাঁ” বলতে চায় তখন মাথা উপর নীচে নাড়ে। বুলগেরিয়ায় এর বিপরীত। আমরা এটা নিয়ে বিপাকে পড়ে গেলাম। এতদিনের অভ্যাস কি সহজে বদলানো যায়! এমনও হয়েছে, দোকানে ডিম কিনতে গেছি। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম – তোমার দোকানে কি ডিম পাওয়া যাবে? দোকানদার মাথা উপর নীচে নেড়ে বলতে চাইলো – নেই। আমি বুঝে নিলাম – আছে। ডিমের আশায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর দোকানদার বিরক্ত হয়ে বলল – বললাম তো ডিম নেই। তখন ভুলটা বুঝে পারলাম। কিংবদন্তি অনুসারে, এই বিভ্রান্তিকর অভ্যাসের শুরু অটোমান শাসনকাল (১৩৯৬–১৮৭৮) থেকে। সে সময় অটোমান শাসকরা বুলগেরিয়ানদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল। অটোমান কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করতো সে ধর্মান্তরিত হতে চায় কি না, তখন সে মাথা উপর নীচে নাড়তো। কর্তৃপক্ষ বুঝে নিতো সম্মতি জানাচ্ছে, কিন্তু তার প্রকৃত উত্তর ছিল নেতিবাচক। জানিনা বুলগেরিয়ানদের এই বিভ্রান্তিকর হ্যাঁ/না বলার অভ্যাসটা এখনো চালু আছে কিনা। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্সটিটিউটে একটা আলাদা পরিবেশ ছিল। ৮০টিরও বেশি দেশের শিক্ষার্থীরা সেখানে পড়াশোনা করতো; একটা ছোটোখাটো জাতিসংঘের মতো। আমরা সবাই নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম। সেজন্য সব সময় সতর্ক থাকতে হতো যাতে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেশের সম্মান ক্ষুণ্ণ না করে। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ছিল ভিয়েতনাম থেকে। কিউবা, নাইজেরিয়া, চিলি, সাইপ্রাস এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকেও অনেক শিক্ষার্থী ছিল। আমাদের গ্রুপে আমরা ৬টা দেশের ৮ জন ছাত্র ছিলাম: কেনিয়া, জর্ডান, গ্রীস, রোমানিয়া, আলজেরিয়া (তিনজন) এবং বাংলাদেশ। এতো দেশের মানুষের সংস্পর্শে আসাটা আমার জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সেদিক থেকে আমি খুবই ভাগ্যবান। এই অভিজ্ঞতার সুবাদে আজও রাস্তাঘাটে কাউকে দেখলে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি সে কোন দেশের নাগরিক হতে পারে। আমরা সবাই ছিলাম কিশোর বয়সী। সবাই প্রিয়জনদের রেখে ভিন দেশে পড়াশুনা করতো এসেছি। সবারই স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শেষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। আমাদের শিক্ষকরা ছিলেন খুব যত্নশীল। মায়েরা যেভাবে শিশুদের ভাষা শেখায় সেভাবে উনারা আমাদের ভাষা শিখিয়েছেন। এজন্য আমি উনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। একদিন ক্লাস চলাকালীন সেক্রেটারি এসে খবর দিলেন সোফিয়া প্রেসের একজন সাংবাদিক এসেছেন তার ফোটোগ্রাফেরকে নিয়ে। তারা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করতে চান। আমরা ১০ জন তখন ৪টা গ্রুপে ক্লাস করছিলাম। সবাই একটা ক্লাসরুমে মিলত হলাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের এক ম্যাডাম। অনেক কথা হলো, ছবি তোলা হলো। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় সেই প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। সঙ্গে ছিল একটা গ্রুপ ছবি। ছবির ক্যাপশনে লেখা ছিল – “অনেক উন্নয়নশীল দেশের পাঁচ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী বুলগেরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আসা এসব শিক্ষার্থীও রয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বুলগেরিয়ান ভাষা আয়ত্ত করছে এবং এখন ভবিষ্যৎ প্রকৌশলী, ডাক্তার এবং রসায়নবিদ হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করছে।” আমি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ছুটি কাটাতে গিয়ে ঢাকার বুলগেরিয়ান দূতাবাস থেকে ছবিটার একটা কপি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। স্মৃতিবিজড়িত ছবিটা আমার এলবামে খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ছবিটা দেখলে প্রবাস জীবনের শুরুর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। তখন ভাবতেও পারিনি ৫০ বছর প্রবাসে কেটে যাবে। (চলবে)  বুলগেরিয়ায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রথম ব্যাচ  আগের পর্ব আগের পর্ব         পরের পর্ব পরের পর্ব   ড. নজরুল ইসলাম, কার্টিন ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া |

Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025

Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025